- その他

山と溪谷アーカイブ⑩

【90年代 山野井泰史という究極】

いよいよ最終回の90年代。「登山家が生き方としての頂点を究めた時代」という考察は、2025年の今読み返しても予言的です。

山と溪谷アーカイブ⑩【90年代 山野井泰史という究極】

文=松原尚之

山野井泰史の講演を聞いたのは1996年前後のことだったと思う。それまで断片的な記録でしか知らなかった彼の全体像をそのときに初めて知ることとなった。そして当時30歳を超えたばかりの自分と同い年の登山家が、積み重ねてきた経験量のあまりの巨大さに、私は真底圧倒された。

「この人には、これから自分が一生死ぬ気で努力して、やっと追いつけるかどうか……」。講演を聞き終え、そんな感想を抱いたのであった。

当時の私は勤めていた会社を退職し、8000m峰に登ることを人生の主目的のように思い定めていた。95年春にマカルー、秋にカンチェンジュンガ、96年K2、97年ダウラギリと、熱に浮かされたようにヒマラヤ通いを続けていた。「高所で動く体力は比較的ある。今後クライミング能力を上げていけば、世界のトップに伍することもできるのではないか」。あのころはそんな野心さえ抱いたものだった。

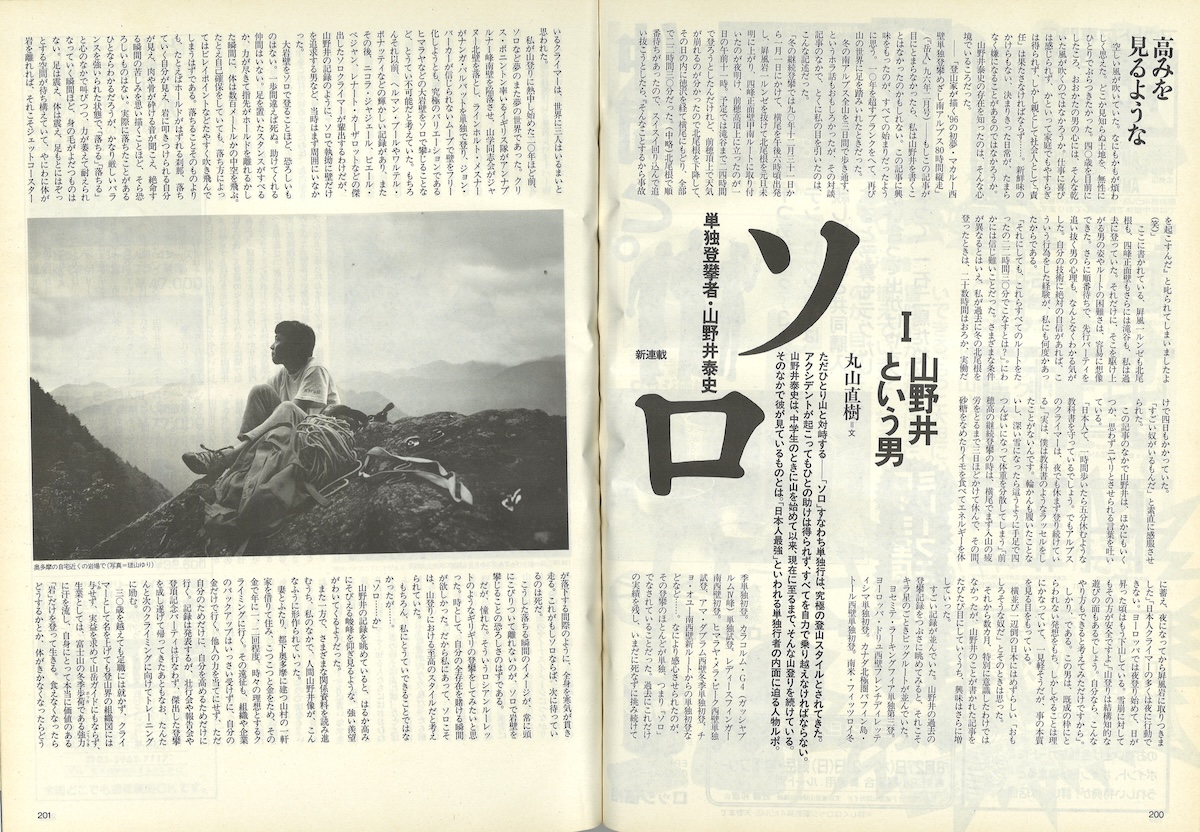

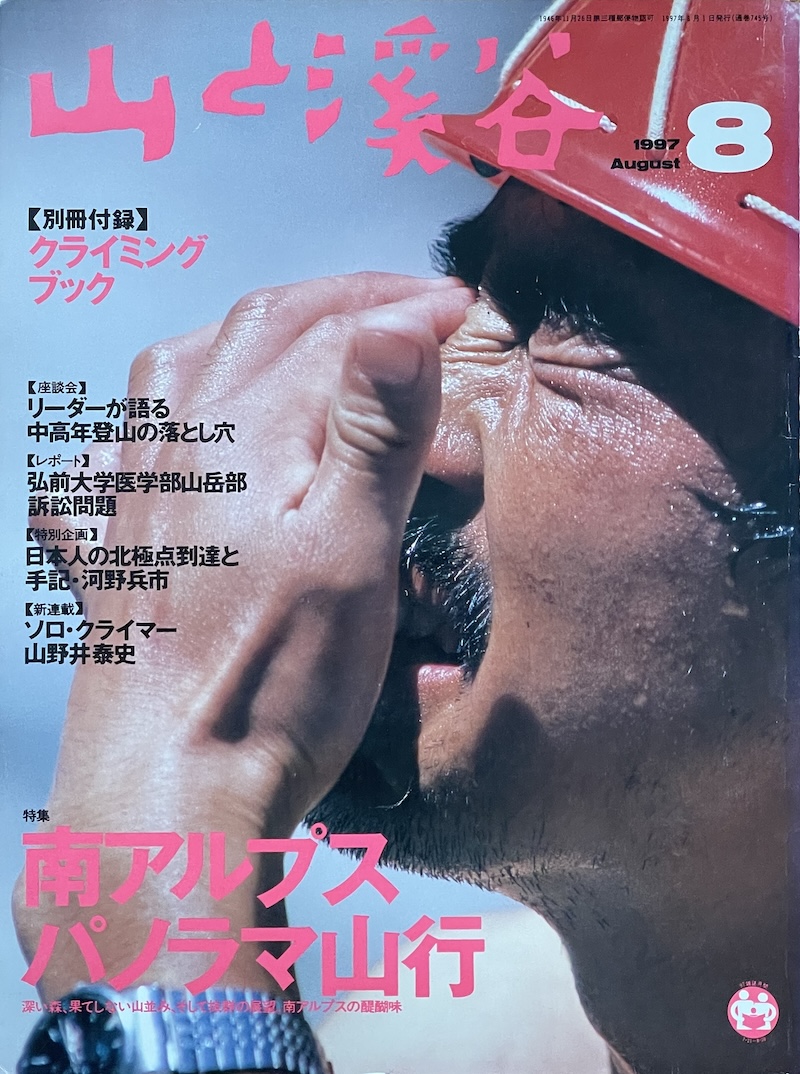

『山と溪谷』97年8月号から、丸山直樹による「ソロ 単独登攀者・山野井泰史」の連載が開始された。登山の枠を超えてなお特別な光彩を放つ山野井泰史という人間の存在は、そのころからより広く知られるようになっていった。

奥多摩の山すそに暮らし、いわゆる定職はもたず、岩を攀じ、山を走ることを日常とする。月に数回は大きな山に出かけ、年に1度か2度は海外の登攀に出る。そんな生活をもう25年以上続けてきた。妻は山のパートナーでもある山野井妙子。子どもはなく、酒もやらず、生活は清貧を絵に描いたようだ。物欲はおろか、社会的評価を求める気持ちさえすでにない。そして「自分にとって山で死ぬことはごく自然なことであり、その覚悟はできている」と語る。その境地はもはや、修行を究めた高僧そのものだ。

講演を聞いたときには「一生努力してやっと追いつけるかどうか」と考えた。そして単行本になった『ソロ』を読むころには私は、「登山家としてこの人には一生努力しても追いつかない。そして追いつかなくていいんだ」と思うようになっていた。

山野井という、たぐい稀なクライマーに、ルポライター丸山直樹が真っ向勝負で挑んで紡いだ評伝『ソロ』。『山と溪谷』97年8月号から連載開始。その後、書籍化

近年〔2010年当時〕、日本のアルパインクライミング界は再び活況を呈している。Giri-Giri Boysや谷口けいらのピオレドール受賞は記憶に新しい。若いクライマーたちは技量的にはすでに山野井をしのいでいるかもしれず、実力は世界レベルだろう。ただ、彼ら彼女らが山野井泰史のように、この先何十年、そして死ぬまで、ただ山だけにその人生を捧げて生きていくかと問うならば、その可能性はむしろ低いと考えるのが自然だと思う。

登山は突きつめれば突きつめるほど死に肉薄していくという面において、純粋なスポーツとは大きくかけ離れている。そんな登山という行為への人々の関わり方には、その時代の社会のありようが必ず反映される。

20世紀末の日本は経済が頂点まで発展し、同時に、植村直己のように夢を追って生きるのが何より美しい、と考えられた時代であった。日本経済はこれから長期で停滞し、一方で社会は“個人が夢を追うことのすばらしさ”ばかりでなく、家族や平凡な暮らしといったものの価値を見直しながら成熟してゆくものと思われる。

そしてスポーツとしての登山はさらに進化するだろうし、登山人気は若い世代にも広がり、登山界はいっそうにぎわいを見せるかもしれない。登攀能力で山野井を上回る登山家もきっと生まれてくるだろう。けれど、山野井ほどに突きつめた生き方をする登山者は、悪い意味ではなく、もう二度と現われないのではないかとさえ私は思う。それは彼がたぐい稀なる人物であるだけでなく、社会がそのように変わってゆくからである。

90年代は登山家の技量の頂点では言うまでもなく、ない。しかし、その時代はあるいは、登山家が生き方としての頂点を究めた時代、だったと言えるのかもしれない。

まつばら・まさゆき 1965年東京生まれ。

法政大学山岳部OB、山岳ガイド。ヒマラヤの高所から極地、フリークライミングまで幅広い登山実績をもち、時に『山と溪谷』に手記や人物ルポなどを寄せた。現在は『ROCK&SNOW』で日本各地の岩場を訪ね、手ごろなマルチピッチルートを紹介する連載をもつ。

【参考】1990年代のできごと(平成2年~平成11年)

| 1990年 | 3月 | 舟津圭三ら、日・米・仏・露・英・中の合同隊6人が、犬ゾリとスキーによる南極大陸初横断 | |

| 7月 | 山野井泰史、フィッツロイに冬季単独登頂 | ||

| 9月 | 日本隊、グレートトランゴとネームレスタワーを登攀 | ||

| 10月 | 日本山岳ガイド連盟発足 | ||

| 日本ヒマラヤ・アドベンチャー・トラスト(HAT-J)発足(2021年9月解散) | |||

| 1991年 | 1月 | 京大隊、梅里雪山で雪崩遭難、17人死亡 | |

| 8月 | 長尾妙子、ブロードピークとマカルーに無酸素登頂 | ||

| 10月 | 東京でクライミング・ワールドカップ開催、平山ユージが優勝 | ||

| 長谷川恒男と星野清隆、ウルタルⅡ峰で雪崩遭難 | |||

| 1992年 | 7月 | 広島山の会隊、四姑娘山南壁登頂 | |

| 10月 | 日本山岳会隊、ナムチャバルワ登頂 | ||

| 11月 | 松原尚之ら、南極大陸を徒歩で南極点到達(~翌1月) | ||

| 12月 | 山野井泰史、アマダブラム西壁を冬季単独初登攀 | ||

| 1993年 | 6月 | A・ハーグリーブス、アルプス6大北壁をワンシーズンで単独登攀 | |

| 9月 | L・ヒル、エル・キャピタンのノーズをフリー化 | ||

| 12月 | 群馬岳連隊、エベレスト南西壁を冬季登攀 | ||

| 1994年 | 2月 | 宮崎元彦、フィッツロイ南東稜を単独登攀 | |

| 4月 | J・ロウ、コロラドでミックス壁オクトパシー(M8)登攀 | ||

| 9月 | 山野井泰史、チョ・オユー南西壁新ルートを単独登攀 | ||

| 1995年 | 3月 | 『岩と雪』休刊 | |

| 5月 | 日大隊、エベレスト北東稜を登攀 | ||

| 日本山岳会隊、マカルー東稜登攀 | |||

| 7月 | 戸高雅史ら、ブロードピーク北峰~中央峰~主峰を縦走 | ||

| 千葉工大隊、ナンガ・パルバット北面新ルートを登攀 | |||

| 1996年 | 5月 | エベレストで2つの公募隊が登頂後遭難、難波康子ら5人死亡 | |

| 7月 | 山崎彰人と松岡清司がウルタルⅡ峰に初登頂 | ||

| 戸高雅史、南東稜からK2単独無酸素登頂 | |||

| 8月 | 日本山岳会青年部、K2南南東リブから12人登頂 | ||

| 9月 | 小西政継、マナスル登頂後に行方不明 | ||

| 1997年 | 8月 | 日本山岳会東海支部隊、K2西稜~上部西壁を登攀 | |

| 神奈川スキルブルム登山隊、BCで雪崩、広島三朗ら6人死亡 | |||

| 9月 | 平山ユージ、サラテ壁をグラウンドアップでフリークライム | ||

| 1998年 | 3月 | 栗秋正寿、マッキンリー冬季単独登頂 | |

| 4月 | 『ROCK&SNOW』創刊 | ||

| 5月 | 山野井泰史、クスムカングル東壁を単独登攀 | ||

| 11月 | 平山ユージ、ワールドカップ年間チャンピオンに | ||

| 1999年 | 5月 | エベレストでマロリーの遺体発見 | |

| 日本隊、リャンカンカンリに登頂 | |||

| 7月 | 労山隊、ナンガ・パルバット西壁から無酸素登頂 | ||

| 10月 | HAJ隊、ナムナニ登頂 |

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。