登攀の原点 パタゴニアのクリーンクライミング50年

<PR>

<PR>

1972年、クライミング界にまったく新しい登攀スタイルが提唱された。パタゴニアの創業者イヴォン・シュイナードたちがクライマーに向けて発信した「クリーンクライミング」という言葉には、“岩を傷つけずに登ること” と “自然のままの岩を登る体験を次世代から奪わない” という想いが込められている。

それから50年。「クリーンクライミング」がめざした理想を見つめ直しつつ、岩を登る行為の本質について考えてみる。

文=吉澤英晃 写真=佐藤正純 写真提供=パタゴニア

現在、何十枚ものピトンを首からぶらさげて、腰にハンマーを携えてトラッドルートに向かうクライマーはほとんどいない。“ほとんど”としたのは、アルパインクライミングなどではいまでもピトンが有効なプロテクションとして利用されているからで、一般的な岩場で行なわれるフリークライミングに限って言えば、フィールドで見かけることはまずないはずだ。

人気のトラッドルートで、大きくハンマーを振りかざしピトンを叩きながら甲高い音を鳴らしている時代錯誤のクライマーがいたら、注意はもとより、多くの非難を浴びることになるだろう。

では、なぜ岩にピトンを打ち込む行為はNGとされているのか。その背景には、ピトンを使わずに安全を確保できるリムーバブルプロテクションの発展があり、さらにその裏には「岩を傷つけずに自然を守る」という基本的なクライミング精神が関わっている。現代のクライマーなら、無意識でも自然の岩や岩場の環境を守ることの大切さを心得ているだろう。

しかし、過去にはピトンを岩に打ち込む行為が是とされていた時代がある。アメリカのエル・キャピタンに拓かれた有名なマルチピッチルート「The Nose」にも、その歴史がピトンスカー(打ち付けたピトンを抜き取った痕跡)として残されている。1970年代初頭まで、多くのクライマーは当たり前のようにピトンを駆使し、ビッグルートにチャレンジしていた。

しかし、そのクライミングスタイルに異を唱えた人物がいる。それがパタゴニアの創業者イヴォン・シュイナードだ。当時、イヴォンはパタゴニアの前身にあたるクライミング用具メーカー、シュイナード・イクイップメントを経営しており、主力商品は、ほかでもないピトンだった。そして、彼もまた岩壁に魅せられたクライマーであり、「The Nose」にも通い、ほかのクライマーと同様にピトンに頼ってそのルートを登っていたのだ。

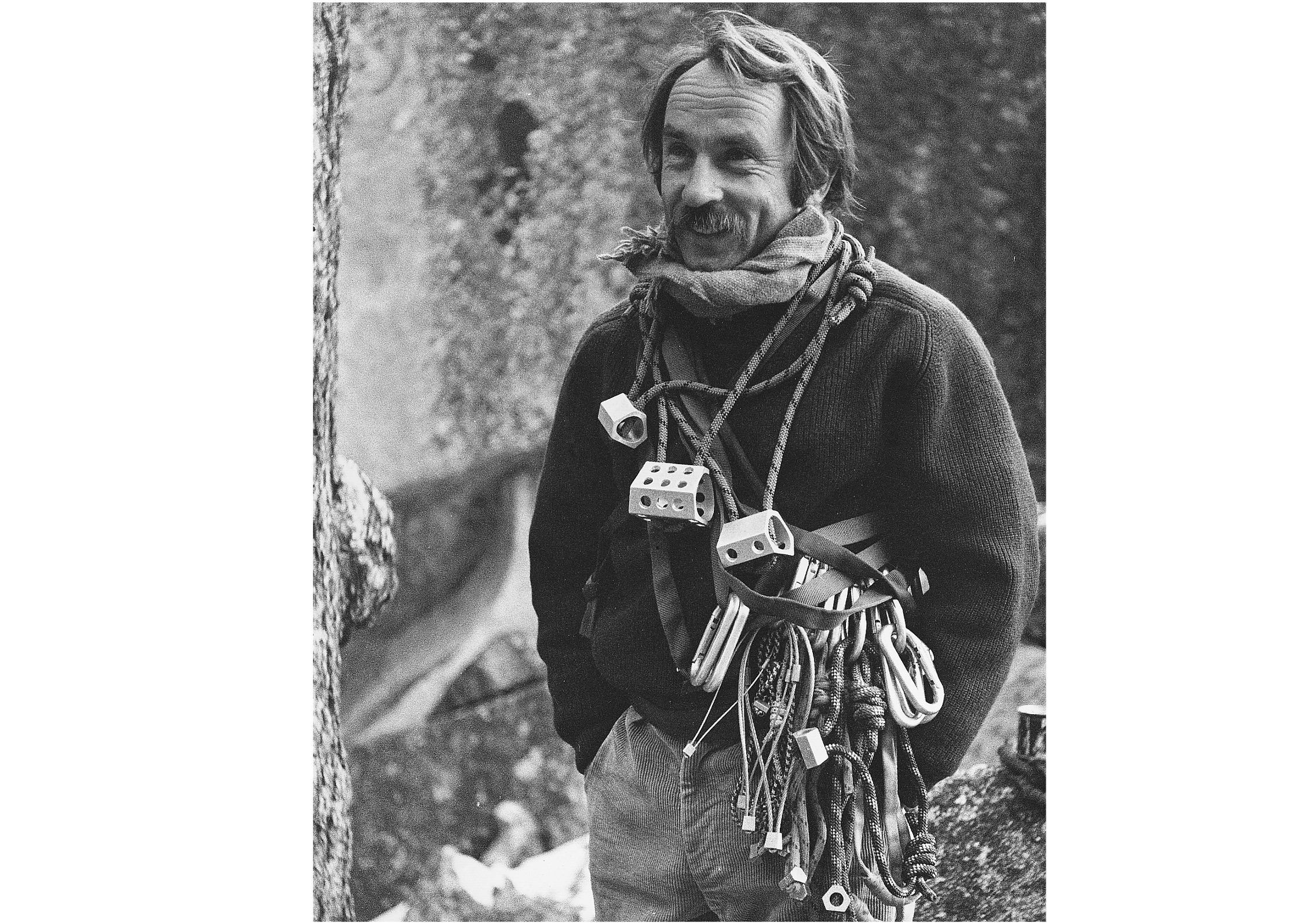

ピトンを手放し大量のナッツをぶら下げるイヴォン・シュイナード

ピトンを手放し大量のナッツをぶら下げるイヴォン・シュイナード

それがなぜ、ピトンを使うスタイルを否定し始めたのか。自身の著書である『新版 社員をサーフィンに行かせよう』(ダイヤモンド社、井口耕二訳)の中でイヴォンは「ほんの2~3年前まで自然のままだったエル・キャピタンのノーズルートを登ったとき、あまりの傷み方にげんなりした」と綴っている。等間隔で穿たれたピトンスカーを見上げて、おそらく心底心が痛んだのだろう。

そして1972年、イヴォンはシュイナード・イクイップメントの売上の大半を占めていたピトンの製造を大幅に縮小。ビジネスパートナーでありクライミングパートナーでもあったトム・フロスト、クライミング仲間のダグ・ロビンソンらと共に、岩を傷つけない「クリーンクライミング」という新しいスタイルを提唱した。

イヴォンたちが提唱した「クリーンクライミング」は、ピトンの代わりにナッツやカムといったリムーバブルプロテクションを使い、岩を極力傷つけないで登ることのほかに、“後世のクライマーから自然のままの岩を登る体験を奪わないこと”も重要な思想とされている。

「クリーンクライミング」が提唱されてから今年でちょうど50年。当時、イヴォンが思い描いたクライミングスタイルがもつ本来の意味について、この節目の年にあらためて考えてみたい。

岩を傷つけない精神は多くのクライマーに根付いているといえそうだ。ただ“自然のままの岩を登る体験を奪わない”という考えは、残念ながら私たちの意識から抜け落ちているのではないだろうか。おそらく、自然のままの岩を登る体験を経験したことがないクライマーのほうが多いだろう。

フリーの岩場では決められたルートを登ることがまず前提としてある。そして、そこにはムーブのヒントとなるチョークの跡が残っているはずだ。さらに、完登した先には終了点か、もしくは残置ロープが設置されていることだろう。現代のクライマーにとって、自然のままの岩を登ることは、到底困難なことのように思えてならない。

もちろん、整備された岩を登るクライミングも、紛れもないクライミング行為だ。目標のルートを登るために日頃からトレーニングに励み、ムーブを一つずつ解明し、限界グレードを上げることはクライミングを行なう楽しさでもある。

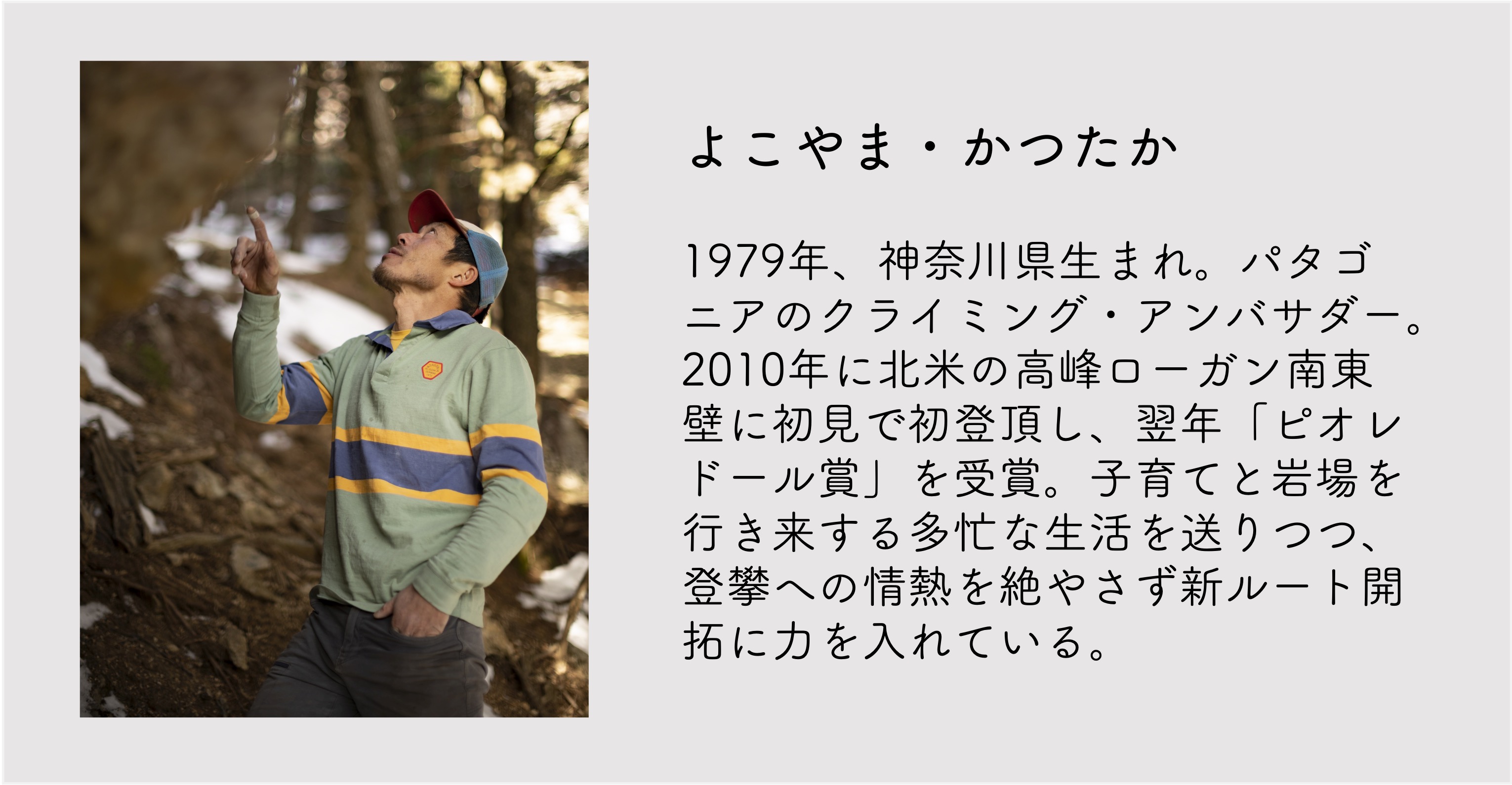

ただ、そういったスポーツ的なおもしろさとは別に、「クリーンクライミング」を実践することで体験できるクライミング特有の楽しさがあると話すのが、ジャンボこと横山勝丘だ。

アルパインクライマーとして第一線で活躍し、自身もイヴォンが提唱した「クリーンクライミング」に共感するという横山は、現代においてその理想を愚直に追い求めているクライマーの一人だ。横山のクライミングに向かう姿勢から、本来の「クリーンクライミング」の世界観と、クライミングの本質、新たな可能性を探ってみたい。

2021年9月、横山勝丘が瑞牆山に4本のトラッドルートを開拓した(ルート詳細は『ROCK&SNOW 095』の「Chronicle」を参照)。ボルトは一本も打たず、4本中3本は終了点にロープも残置していないという。まさに「クリーンクライミング」を現代において体現してみせたのだ。開拓までの経緯、ルートに込めた思い、横山が感じるクライミングの本質について話を聞いた。

前傾壁に走ったクラックにカムを決めながら登る(Caelum)

前傾壁に走ったクラックにカムを決めながら登る(Caelum)

ルート開拓に至った経緯は。

新たに開拓したルートの壁は、十一面岩奥壁の頂上直下、有名なマルチピッチルート「JoyfulMoment」の下降ルートの脇にあります。5、6年前から、前傾するよさそうな壁があることは知っていたのですが、なかなか訪れる機会がなく、今年に入って、たまたまトレーニングを兼ねて長い距離を歩きたいなと思って立ち寄ったのが、本気で開拓を始めたきっかけです。

初登までにはどんな手順を踏んだ?

本当はグラウンドアップでオンサイトトライするのが理想なのですが、明らかに難しそうな箇所があったのと、岩がもろいポイントや苔が生えているところもあったので、まずは終了点に回り込んで、フィックスロープを張って壁を観察しました。それが9月15日です。実際にロープにぶら下がってみたら、これはおもしろそうだということがわかったんです。ただ、その日は壁を掃除してライン取りやムーブを考えて終了しました。

ロープをフィックスしてから実際にルートを登るまでにかかった日数は。

今回開拓した4本のなかで、自分がいちばんおもしろいと思っているメインのルート「Caelum」(カエルム:5.13a)を登ったのが、フィックスロープを張った日から数えて6日目です。

合理的なライン取りと、プロテクションを決定するのに時間がかかったので、リードトライまでに要する日数がどうしても多くなってしまいました。6日目に初めてリードで取り付き、ファーストトライでレッドポイントしました。

空間を感じながらCaelumの核心部に突入

空間を感じながらCaelumの核心部に突入

ルート開拓で意識したことは。

Caelumの長さは約30mのシングルピッチです。傾斜は100度から110度くらい。花崗岩にしては強傾斜で、そこをオールリムーバブルプロテクションで登るんです。

最上部、核心ムーブの最後はランナウトした状態でスラブに這い上がるのですが、落ちると完全に空間に放り出されます。Caelumはラテン語で“空”という意味で、空に向かって登っていく意味と、落ちるとすごい空間を感じるという意味も含めて、Caelumという名前にしました。

ただ、ランナウトしてから落ちる危険があるルートにはグレード表記にRなどの記号を付けるのが一般的ですが、CaelumにはあえてRを付けていません。理由は、核心に入る前にプロテクションをしっかり決めておけば、落ちたとしても、壁自体が前傾しているので、どこにもぶつかることがないからです。

Rを付けないことに対しては賛否両論あると思います。ただ、Rをつけると最近の傾向として、葛藤や逡巡もなく最初からトップロープを張って、プロテクションを取る位置やムーブを確認して、落ちない自信を得てから登る人が現われるかもしれないと思ったんです。

安全性が高まるのでそういった登り方は否定しないですが、それはクライミングの本質から外れているのではないかと思っています。

自身が考えるクラミングの本質とは。

クライミングは、ただ体を動かすだけの遊びではありません。スポートクライミングのような不確定要素を極力減らして体の動きそのものを楽しむクライミングも否定しないですが、本来のクライミングは緊張感が伴うもので、メンタルの駆け引きが大きなファクターを占めていると感じています。

そして、身の安全を守るプロテクションを自分でセットすることも、すごく重要な要素です。これこそ、50年前にイヴォン・シュイナードが提唱した「クリーンクライミング」に含まれる“自然のままの岩を登る体験”ではないでしょうか。

今回の開拓で初日にグラウンドアップでトライできなかった点は、自分の弱さの現われです。それでも、今後このルートをトライするクライマーには“自然のままの岩を登る体験”を通じて、クライミングの本質を感じてもらいたい。Caelumはそれが叶うルートだと確信しています。グレード的にオンサイトできるクライマーは多いはずです。

ただ、プロテクションをどうするか、核心の先をランナウトで進むのか、誰もが逡巡すると思うんですよね。でも、そこは確実にプロテクションを決めて、突っ込んでほしいです。その緊張感と駆け引きにこそ、クライミングの醍醐味があると思っています。われこそはと思うクライマーに、ぜひリアルオンサイトをトライしてもらいたいです。

顕著な右上ランペを“歩く”Walk in the Sky

顕著な右上ランペを“歩く”Walk in the Sky

リアルオンサイトという考え方は、現代のクライミングシーンではとても新鮮に感じる。

最近、岩場で自分が目標とするルートを前にして、ほかの人が登っている動画をスマートフォンなどで見ている人が多いと感じています。映像で研究したムーブをこなすことが目的になっているのかもしれません。

でも、完登につながる情報は本来、岩がすべて教えてくれます。真摯に岩と向き合い、一つずつ自分のムーブを見つけ出し、時には緊張感と駆け引きしながら、最終的に恐怖にも打ち勝って完登する。そういうプロセスこそクライミングならではの楽しみだと思うんです。

さらに言うと、未登攀のルートを探すおもしろさもクライミングにはあります。開拓にはリードトライ前にルートを熟知してしまうジレンマもつきまといますが、自由な発想で、想像もしなかった新ルートが今後開拓されることにも期待したいですね。

※当記事はROCK&SNOW095の内容を再構成し、掲載しています。

Clean Climbing カプセルコレクション

パタゴニアでは現在、クリーンクライミング50周年を記念し、その理念をふたたび継承していくためのキャンペーンを実施している。

同キャンペーンでは、1972年刊行の「シュイナード・イクイップメント」のカタログのカバーイラストがデザインされたTシャツをはじめとする「Clean Climbing カプセルコレクション」を展開。

このカタログは、クリーンクライミングを提唱するダグ・ロビンソンのエッセイ「The Whole Natural Art of Protection 」が掲載された記念すべきものだ。

左上が「シュイナード・イクイップメント」の1972年のカタロ

ほか、マクルーア・ハット・クライム・クリーン(左下)、メンズ・コットン・イン・コンバージョン・ミッドウェイト・ラグビー・シャツ(右上)、ウィメンズ・クリーン・クライム・バッジズ・アップライザル・クルー・スウェットシャツ(右下)など、ヘキセントリックモチーフを採用したウェアなどをラインナップ。

www.patagonia.jp/shop/climbing