- その他

連載「山と溪谷アーカイブ」

第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

今年、山と溪谷社は創立95周年を迎えました。登山やクライミング文化はこの100年で多様化し、細分化・専門化しながら発展を続けてきましたが、その源流はどこから来て、どのような転換期をへて今にいたるのか。1930年に創刊した山岳専門誌『山と溪谷』の変遷を軸に、日本の登山史・登攀史を振り返る連載「山と溪谷アーカイブ」を毎週木曜日に配信します。(本企画は、『山と溪谷』2009年4月号から2010年3月号まで、1年にわたって連載した記事を再編集したものです。執筆はリレー形式で、年代ごとに当時をよく知る人たちに担当いただきました)

30年代は、上越線の開通や上高地のバス路線開始により、谷川岳や穂高の開ニュース拓が進み、伝説的クライマー加藤文太郎や小川登喜男が活躍した時代。また、登山という文化が一般大衆へも浸透しつつあるときでした。戦争の足音もひたひたと近づきつつあるなかで、大学出たての若者が山の専門誌を創刊します。

山と溪谷アーカイブ【30年代『山と溪谷』誕生】

文=横山厚夫

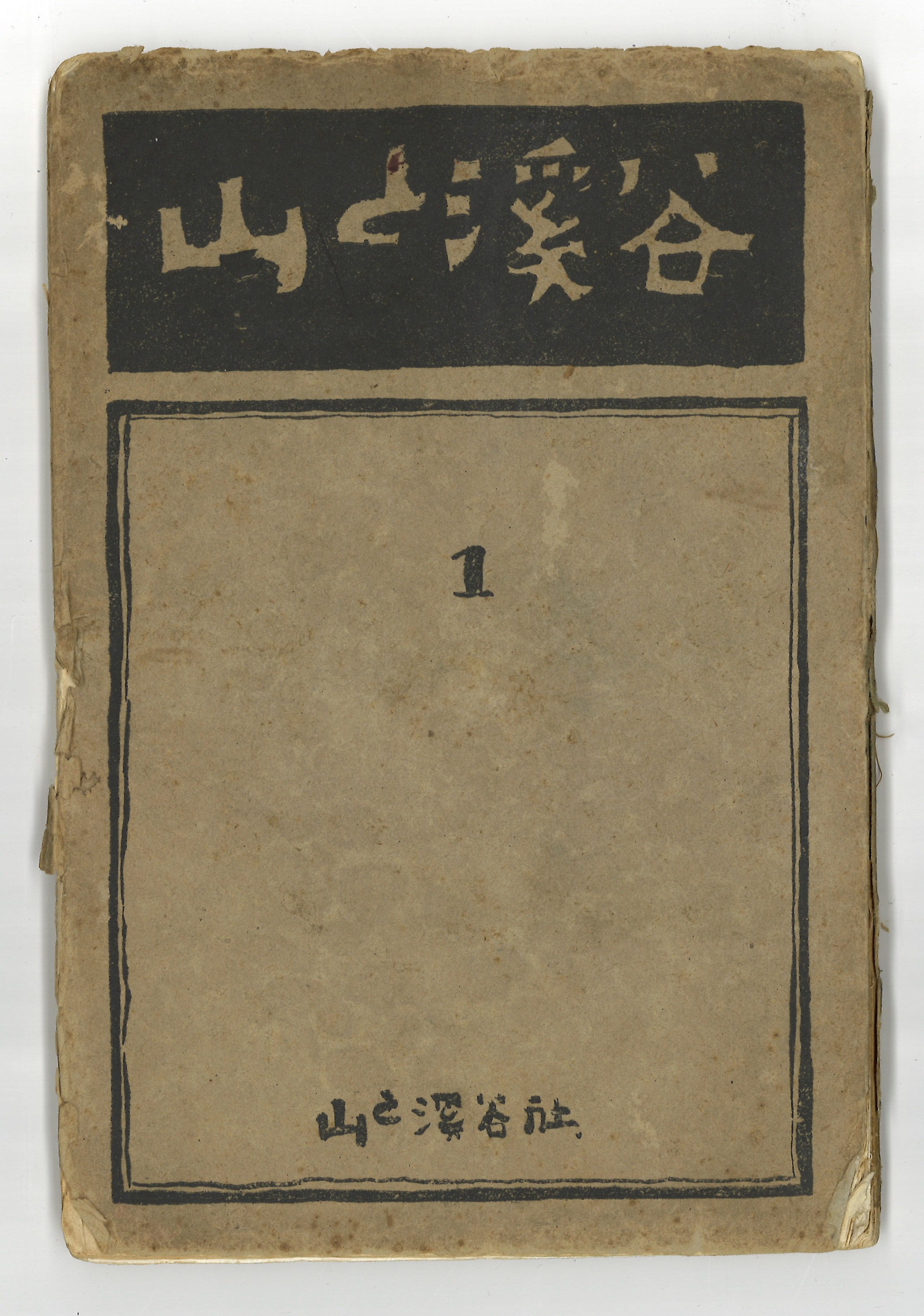

『山と溪谷』が晴れがましくも表紙に1と印して創刊されたのは1930(昭和5)年5月、川崎吉蔵(1907~1977)という早稲田大学卒業早々の一青年によってであった。

『山と溪谷』創刊号。「もう出るか、もう出るかと待ちわびてゐた山岳専門雑誌を皮肉にも自分で出す様になつてしまつた」と川崎は本誌の巻末に記した

本作りの経験皆無、手探りの出発であった。書名はかねがね感銘を受けていた田部重治〔たなべ・じゅうじ〕の名著『山と溪谷』によったが、創刊25周年記念の座談会で田部は「私が法政大学の教授室にいたとき、川崎さんが飛んで来て、僕の著書の『山と溪谷』を雑誌の表題にしたいから名前を貸してくれないかというのです」と回顧している。

菊判128頁、定価50銭で世人に問うた川崎のいう「山岳専門雑誌」は好評完売のあげくに3刷まで増刷することになった。当時の第一線で活躍する登山家の紀行文や論考を並べるなどの内容ももちろんだが、多分にその時代に後押しされたところもあった。

さかのぼって明治時代、日本の近代登山は来日の英国人宣教師ウォルター・ウェストンに手助けされて始まるが、以後、大正・昭和と時を経るにしたがい、最初はごく限られた階層や学生のものであった登山が一般大衆の間にも広がってきた。いわゆる余暇をもつ勤労者階級が生まれ、そのなかから山登りをレクリエーションとして楽しむ人たちがでてきたのである。

といっても一日二日で近郊の山へ出かける程度の人が大半であり、新生『山と溪谷』が掲げる「登山案内は全部初心者を標準にして書いた」「……社会には暇の無い為に遠く旅立てぬ多くの登山者がいる事を思考せねばならない」という編集方針は、ことにそうした人たちに歓迎されるものであった。さらには、それまでの一部特権階級的であった登山に対する鋭い批判的論考に共感する読者も少なくなかったろう。

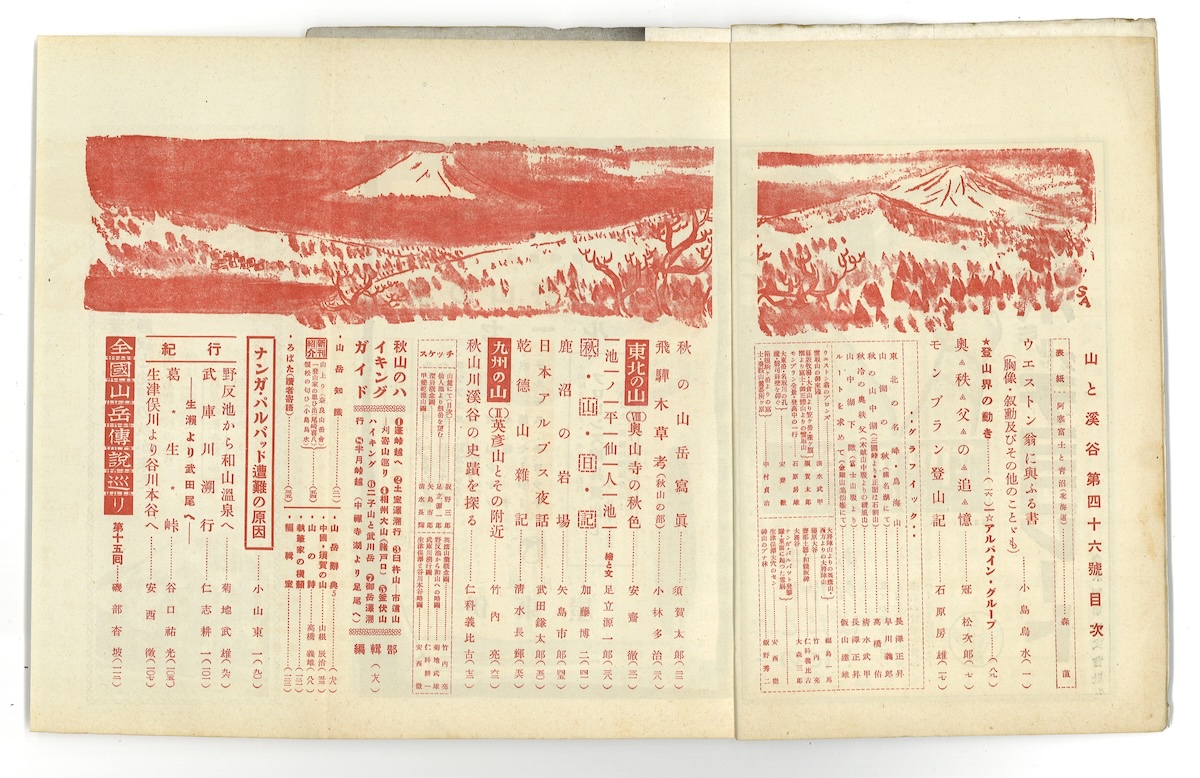

ハイキングガイドからヒマラヤ研究まで幅広いテーマを扱った。『山と渓谷』46号(1937年11月)の目次

ハイキングガイドからヒマラヤ研究まで幅広いテーマを扱った。『山と渓谷』46号(1937年11月)の目次

第3号「秩父特輯」、第4号「冬期登山座談會」、第5号「雪崩の研究」などは機を見るに敏な好企画であり、やがて山と溪谷社は単行本にも意欲を見せるようになった。『山に憩ふ』(河田楨)、『アルプスヒマラヤ處女峰登攀史』(藤田信道訳)、『山之素描』(黒田正夫・初子)を雑誌創刊の翌年に早くも出版し、いまに続くアルパインカレンダーも同年から始まっている。

1930年代、すなわち昭和の5年から14年にかけての10年間は、日本にとっても世界にとってもけっして平穏といえるような時代ではなかった。むしろ待ち受ける世界大戦へ向かって一歩も二歩も踏み出し始めていた10年間である。満州事変、上海事変、二・二六事件、日中戦争、ノモンハン事件などを引き起こし、戦時色は年を増すごとに濃くなっていた。

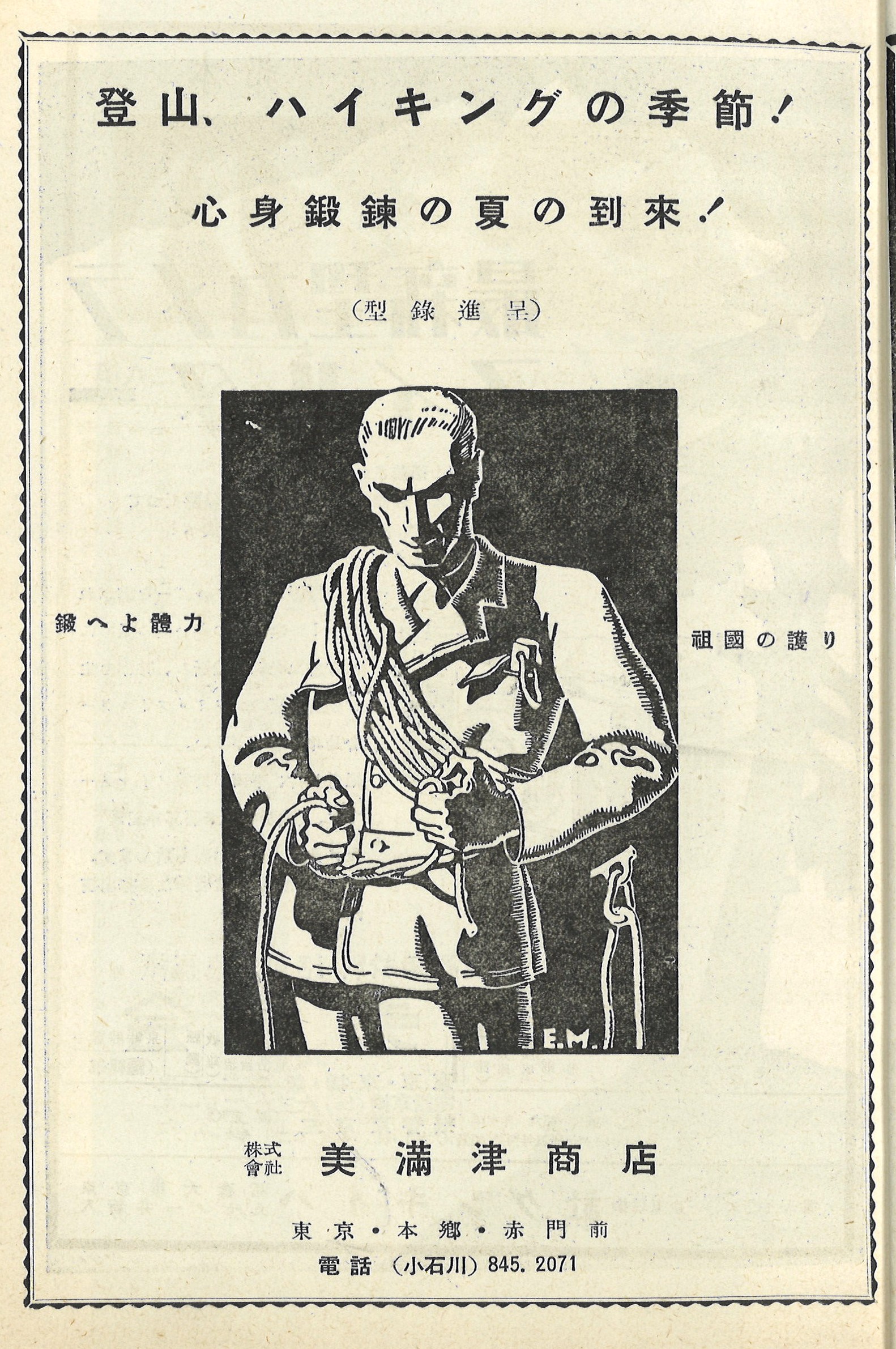

戦時色を感じさせる広告。『山と溪谷』56号(1939年7月)

戦時色を感じさせる広告。『山と溪谷』56号(1939年7月)

しかし、登山とそのジャーナリズムには、まだ、しばらくの余裕が残されていた。そして、その残された日々を惜しむかのようにさまざまな雑誌や単行本が誕生している。戦後にかけての一時期、山と溪谷社とライバル視されていた朋文堂は『山小屋』を手始めに『ケルン』『山と高原』を創刊し、『ハイキング』『山』などが他社から相次いで発刊されるようになった。今日、山の名著のうちに数えられる本も、この時期に刊行されたものが少なくない。

ところで、『山と溪谷』のほかに、これだけの長い年月を紡いできた商業雑誌が何誌あるだろうか。私には『中央公論』『婦人之友』の二誌ぐらいしか思い浮かばないだけに、背にある通しナンバーの数字を表紙のひらに移し、もう一回り大きく記してよい気がしている。

よこやま・あつお

1933年東京生まれ。高校から登山を始め、とりわけ奥多摩や大菩薩に親しむ。『幾つかの山』『東京から見える山見えた山』『山麓亭百話』など、山の楽しみを伝える著作多数。なかでも『登山読本』(1965年)や『イラスト登山入門』(1973年)は初期の実用書で、当時の登山者のバイブルとなった。日本山岳会会員。

【参考】1930年代のできごと

| 1905(明治38)年 | 10月 | 武田久吉、小島烏水らにより日本初の山岳会設立 | |

| 1907(明治40)年 | 10月 | 川崎吉蔵、東京に生まれる | |

| 1909(明治42)年 | 6月 | 「山岳会」が「日本山岳会」に改称 | |

| 1929(昭和4)年 | 5月 | 第一書房より田部重治『山と溪谷』が刊行される | |

| 10月 | 世界恐慌。ニューヨークで株価大暴落 | ||

| 1930(昭和5)年 | 2月 | 加藤文太郎、奥穂高など冬季単独行 | |

| 4月 | 山と溪谷社設立 | ||

| 5月 | 川崎吉蔵、雑誌『山と溪谷』を創刊(隔月刊) | ||

| 7月 | 小川登喜男ら、谷川岳一ノ倉沢奥壁三ルンゼを登攀 | ||

| 9月 | 清水トンネル(上越線)開通 | ||

| 12月 | 立大・堀田弥一ら、鹿島槍ヶ岳を厳冬期登山 | ||

| 1931(昭和6)年 | 9月 | 満州事変 | |

| 12月 | 京大の今西錦司ら、富士山で極地法実践(~1月) | ||

| 1932(昭和7)年 | 1月 | 上海事変 | |

| 5月 | 五・一五事件 | ||

| 8月 | 早大の小川猛男ら、北穂滝谷第四・第五尾根、ドーム中央稜を登攀 | ||

| 1933(昭和8)年 | 3月 | 日本、国際連盟を脱退 | |

| 12月 | 立大の山県一雄ら、北岳バットレス第五尾根を登攀 | ||

| 1934(昭和9)年 | 3月 | 日本初の国立公園指定 | |

| 1935(昭和10)年 | 1月 | 京大の今西錦司ら、白頭山に遠征 | |

| 7月 | 上高地へバス乗り入れ開始 | ||

| 1936(昭和11)年 | 1月 | 京大の加藤泰安ら、大興安嶺に遠征 | |

| 加藤文太郎、槍ヶ岳北鎌尾根で遭難死 | |||

| 2月 | 二・二六事件 | ||

| 10月 | 立大の堀田弥一ら、ヒマラヤのナンダコット初登頂 | ||

| 1937(昭和12)年 | 7月 | 日中戦争 | |

| 1938(昭和13)年 | 4月 | 国家総動員法公布、施行(5月) | |

| 8月 | 田口一郎・二郎、アルプス・シュレックホルンほか登攀 | ||

| 1939(昭和14)年 | 5月 | ノモンハン事件 | |

| 9月 | 第二次世界大戦勃発 | ||

| 9月 | 平田恭助、谷川岳一ノ倉沢滝谷下部を登攀 |

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第4回山と溪谷アーカイブ【50年代② 第一次登山ブームのなかで】