- アルパイン

- グッズ

連載「山と溪谷アーカイブ」

第4回 【50年代② 第一次登山ブームのなかで】

マナスル登頂で沸き立つ日本は空前の登山ブームを迎えます。以降も、もっぱらヒマラヤに目を向けた大学山岳部に対し、市井の岳人らは国内の岩壁で初登攀争いを繰り広げ、その潮流は来るべき60年代の飛躍へとつながっていきます。

山と溪谷アーカイブ【50年代② 第一次登山ブームのなかで】

文=斎藤一男

前回よりバトンを受けて、50年代後半を振り返る。1955年4月発行の『山と溪谷』190号は増ページして堂々250ページ。戦中戦後のやせ細った『山と溪谷』の面影はない。本誌がめざす8000m級の頂上にはまだほど遠いが、創刊以来25年登った努力によって2500mぐらいまでは登った、と自負した号であった。ひとつの山を飽きずに登っていると、いつか頂上に立ってしまうが、一歩でも登る努力を怠ったり、飽きてしまうと、いつまでたっても上へゆかない。そんな気魄があふれていた。

しかも異色な「山岳文学」を特集し、当代の詩人・歌人・作家の多くが寄稿し、山岳文化の一面から声援を送っているのが好ましい。『山恋ひ』の作者である宇野浩二は多難な創刊当時を懐かしみ、山が好きになった動機は小島烏水の『日本アルプス』を読んだからだといい、井伏鱒二が深田久弥に山々の名を聞かされる文章に感動したと記している。

また、小説『旅路』のなかで自身が針ノ木岳の急斜面で転落した経験を主人公のこととしてありのまま書いている大佛次郎も寄稿しており、その昔、ウェストンの講演会に出席したときの感想などを書いている。通訳の小島烏水の額が禿げあがって広かったこと。ウェストンの風采は覚えていないが、普通の西洋人よりも優れた人とは考えなかったこと。しかし、日本人も行かない山に登るとは、よほど物好きな人だろうと思ったことなどが記されている。作家と山との隠れた結びつきが知れておもしろい。

さて、1956年には、第3次マナスル登山隊が出発し、日本にとって可能性のある唯一の8000m峰の登頂に成功した。7月発行の205号の巻頭には、三田幸夫「マナスル登山の成果」、吉沢一郎「ヒマラヤ登山の将来」がみられ、さらに加藤喜一郎「マナスルの屋根の下」(213~215号)の登頂記が続いた。マナスル登頂の成功は、登山関係者のみでなく、国民的希望となって、昭和30年代への飛躍台として大きな役目を果たした。

またマナスル隊も使用していたナイロンは、すでにアンナプルナのフランス隊などによって成果が立証されていた革命的な装備だった。ことにザイルは強度も強く軽量なので、みるみる普及しはじめた。だが切れないはずのザイルでアクシデントは起きた。井上靖の『氷壁』が発表され、さらに続出した遭難ニュースが人々の関心を増大させるようになった。「登山ブーム」と呼ばれる現象が1957年あたりからひときわ顕著になりつつあった。

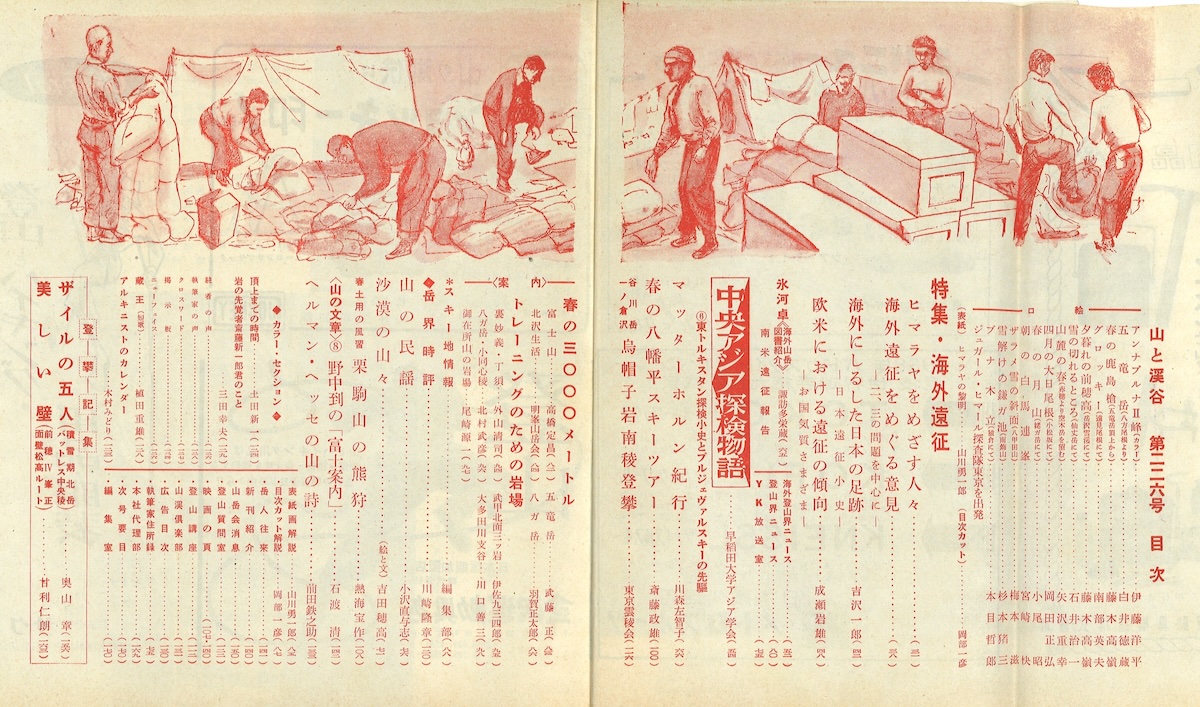

1958年4月の226号は、「海外遠征」特集としてマナスル以降のヒマラヤ遠征熱を強調している。しかし、同号に奥山章「ザイルの5人」、甘利仁朗「美しい壁」という、ふたつの登攀記録がみられることに注目したい。前者は積雪期北岳バットレス中央稜、後者は前穂四峰正面の記録である。

ヒマラヤなどの海外研究と、当時国内屈指の冬季登攀が誌面を飾った。

『山と溪谷』226号(1958年4月)

マナスル登頂は、たしかに登山普及に大きな力になったが、ヒマラヤ遠征だけが、アルピニズムの最高を意義するものではない。海外登山はきわめて限定された一部の日本人だけが可能な計画であった。谷川岳一ノ倉沢をはじめ、穂高・剱・北岳・鹿島槍などの岩壁に向かう者が現われ、「積雪期登攀時代」が訪れるようになった。それはヒマラヤよりも、ヨーロッパアルプスの6級登攀の影響であり、ガストン・レビュファ、アンデルル・ヘックマイヤー、ヘルマン・ブールなどの翻訳書が一部の若いクライマーたちの血を沸かせたからである。

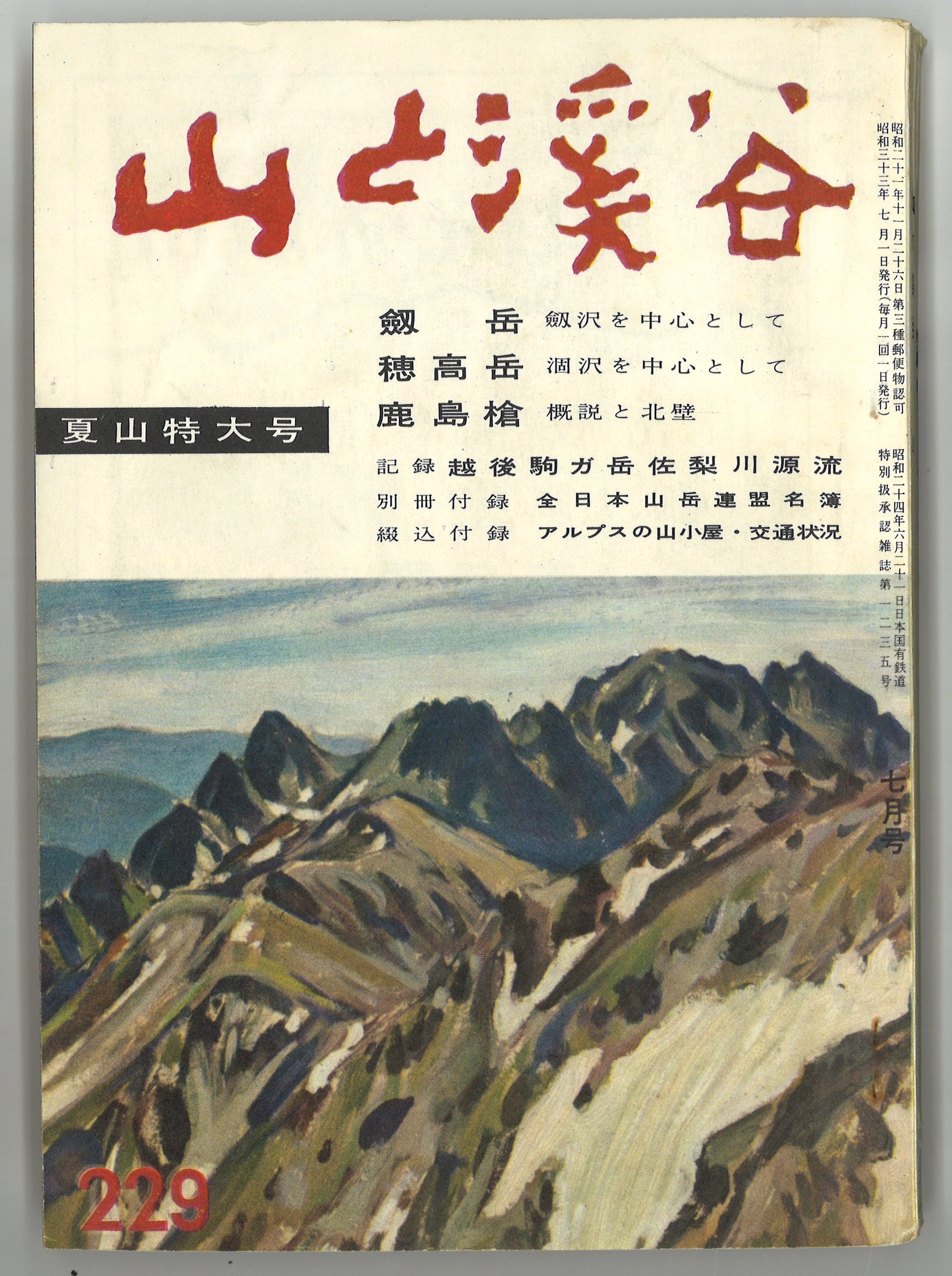

7月発行の229号は「夏山特大号」で、剱・穂高・鹿島槍の岩場を特集している。注目すべきは「座談会・コップ状岩壁をめぐって」であろう。未登のこの壁は多くの挑戦者を迎え、東都でも十指を数える有力な山岳会メンバーが、毎週入れ替わり立ち替わり岩壁の基部に入ってゆく。彼らはどのように闘い、何のために登るのか――。ヒマラヤ遠征とは異質な2000m足らずの、それも一ノ倉尾根末端の断壁にすぎないが、高さ低さが問題ではなく、コップ状岩壁がそこにあるからであった。

1959年2月の237号は「登攀者の手記」を特集した厳冬の記録総集であった。ヨーロッパアルプス6級登攀へのアプローチは徐々に近づいていたのである。

主たる岩壁は登り尽くされ、当時、残された大物が谷川岳一ノ倉沢コップ状岩壁だった。『山と溪谷』229号(1958年7月)では有力な山岳会メンバーが顔を揃え、ルートや装備の意見交換を行なっている

さいとう・かずお 1925(大正14)年東京生まれ。山学同志会を創立。日本山書の会創立。山岳展望の会創立。第二次RCC同人。東京都山岳連盟会長、日本山岳協会[当時]会長、日本山岳文化学会などを歴任。2017年没。

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】