- アルパイン

- その他

連載「山と溪谷アーカイブ」

第5回 【60年代① 大衆登山ブームがやってきた】

高度経済成長、海外渡航自由化――日本社会の復興に後押しされ、60年代は多くのクライマーがヨーロッパに渡り、数々の記録を打ち立てた時代。芳野満彦など伝説的クライマーは小説のモデルにもなりました。

山と溪谷アーカイブ【60年代① 大衆登山ブームがやってきた】

文=布川欣一

1950年代後半から60年代をへて70年代前半に至る20年ほどの間、この列島に空前の登山とスキーのブームが出現した。けっして平穏無事、憂いなく太平楽を決めこめる状態ではなかったこの時代だが、人びとは山に登った。

登山ブーム最大の誘因と目されるマナスル初登頂(日本山岳会隊、槇有恒隊長)の1956年、この敗戦国はようやく国連に加盟した。岸内閣が発足した57年から南極越冬隊(西堀榮三郎隊長)の活動が始まり、翌58年にはカラコルムのチョゴリザに初登頂(京大隊、桑原武夫隊長)。岸内閣が進めた日米新安保条約批准をめぐって、国会議事堂は連日、十重二十重のデモ隊に囲まれるが、衆議院の強行採決が効き、60年6月、自然承認に至る。

7月に池田内閣が登場、所得倍増計画を定めて経済の高度成長をめざす。この国家目標は、64年東京オリンピック、70年大阪万博、72年札幌オリンピックなど国際的大イベントとも絡んで、よくもわるくも国の様相を大きく変えた。64年11月に佐藤内閣が成立するが、翌65年2月にアメリカがベトナム北爆を開始すると、4月にはベ平連が登場した。67年から首都東京が、いわゆる革新知事の時代に入り、68~69年には、日大・東大はじめ全国で学園紛争が激化した。それは、経済大国化路線への異議申し立てでもあったが押しつぶされ、72年に沖縄が本土に復帰、列島改造計画の田中内閣のもとで中国との国交が回復した。

このような状況を基盤としながら、60年代の登山史年表は活気に満ち、特色が際立つ。年表前半には、ヒマラヤ遠征が目白押しだ。そのどれもが、大学山岳部あるいは全日本山岳連隊による。65年には、ゴジュンバ・カンとともに、芳野満彦と渡部恒明のマッターホルン北壁登攀が登場、高田光政のアイガー北壁(渡部墜死)が続く。そして60年代後半には社会人クライマーによるアルプス難壁登攀が、堰を切ったように並び、難度を高めていく。

さて、稿半ばに至ったが、じつは、これら時代の先端を担った輝かしい登山活動は本稿の主題ではない。課題は、60年代の大衆登山の状況と、『山と溪谷』の対応ぶりの考察である。

エリートの華々しい活動を畏敬の念と憧れとを込めて仰ぎ見る、毎朝夕のラッシュ以上の混雑に耐えながら登山口に至り、ガイドブックの一般コースを安全にたどる、したがって登山史年表に載ることなどけっしてなく、それでいてブームを形成した登山大衆。60年代『山と溪谷』は、まさしくそのような人びとを読者として寄り添い、彼らに登山の想念・知識・歴史・技術・情緒を提供し、彼らと登山家とを結び、彼らと支え合う存在だったはずだ。だから、登山史年表を飾る先端的な題材は僚誌『岩と雪』に譲って少ない。

『山と溪谷』は61年5月号までA5判、170ページ程度を標準としていたが、6月号からB5判に変え、同ページ程度としたが、徐々に増やし200ページ規模へ。雑誌の大判化は当時の趨勢で、視覚的素材が大幅に増え活字も大きくして読みやすくなる。

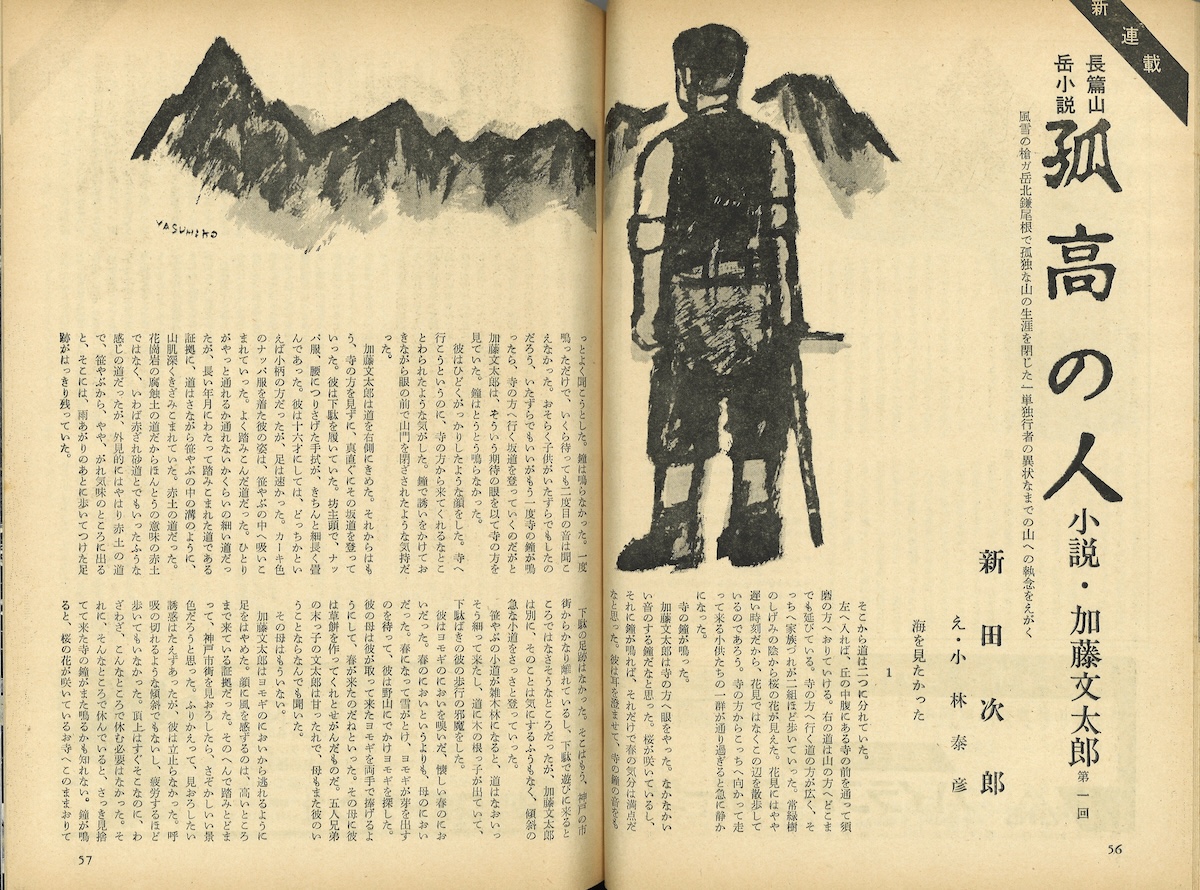

小林泰彦の作画による表紙は、63年6月号から翌年5月号まで12回で中断、65年6月号で復活して72年4月号にまで及び、まさしく『山と溪谷』の顔として親しまれてきた。また新田次郎の連載小説も評判で、加藤文太郎がモデルの「孤高の人」は64年6月号から68年4月号まで47回。2号おいただけで、7月号から芳野満彦がモデルの「栄光の岩壁」開始。

伝説のクライマー加藤文太郎を題材にした新田次郎の山岳小説『孤高の人』(書籍は新潮社より刊行)

伝説のクライマー加藤文太郎を題材にした新田次郎の山岳小説『孤高の人』(書籍は新潮社より刊行)

まだ新幹線も特急もなく、週休2日制が実施される以前の60年代。「夜行登山」だの、「かもしか山行」――土曜の夕方5時から月曜の朝5時までの36時間をフル活用する。往復の交通機関に12時間を要しても、24時間、優に2日分歩ける――だののガイド記事や特集を懐かしく読み返した。

ぬのかわ・きんいち 1932年北海道生まれ。編集者、高校教員のかたわら、登山史研究家として活躍。著書・共著に『山道具が語る日本登山史』『目で見る日本登山史』など。2024年没。

【参考】1960年代のできごと(昭和35年~昭和44年)

| 1960年 | 1月 | 新日米安全保障条約調印、反対闘争が激化(~6月) | |

| 5月 | 慶大の山田二郎ら、ヒマルチュリ登頂 | ||

| スイス国際隊、ダウラギリI峰初登 | |||

| インドなど三国合同隊、アンナプルナⅡ峰初登頂 | |||

| 中国隊、エベレストに北面から初登頂 | |||

| 9月 | 横浜蝸牛山岳会パーティが谷川岳一ノ倉沢衝立岩正面壁で墜落死 | ||

| 10月 | 日本女子登山隊がディオティバ登頂 | ||

| 12月 | 所得倍増計画を閣議決定 | ||

| 1961年 | 1月 | ジョン・F・ケネディ、第35代アメリカ大統領就任 | |

| 2月 | 鵬翔山岳会の安久一成ら、前穂北尾根東壁Dフェース登攀 | ||

| 3月 | オーストリアのヒーベラーら、アイガー北壁冬季初登攀 | ||

| 独標登高会の石井重胤ら、谷川岳一ノ倉沢三ルンゼ登攀中、 2人遭難死 | |||

| 4月 | ソ連、有人宇宙船ボストーク1 号の打ち上げ、地球一周に成功 | ||

| 5月 | インド隊、アンナプルナⅢ峰初登頂 | ||

| 一橋大隊、ペルーアンデスのプカヒルカ北峰ほか登頂(~8月) | |||

| 1962年 | 2月 | スイス、オーストリア、ドイツ各隊、マッターホルン北壁を冬季登攀 | |

| 6月 | 直登会の大野明ら、黒部別山大タテガビン登攀 | ||

| 8月 | 堀江謙一、ヨットで単独太平洋横断に成功 | ||

| 1963年 | 1月 | イタリアのボナッティら、グランドジョラス北壁ウォーカー側稜を冬季初登攀 | |

| 愛知大の山田脩ら13人、薬師岳で遭難死 | |||

| 3月 | アッセントクラブの篠原隆夫、吉尾弘ら、積雪期の鹿島槍北壁中央ルンゼ登攀 | ||

| 5月 | アメリカ隊、エベレスト西稜から南東稜へ縦走 | ||

| 7月 | 名神高速道路が部分開通 | ||

| 11月 | 三井池炭鉱爆発事故 | ||

| ケネディ大統領暗殺 | |||

| 1964年 | 4月 | 海外渡航解禁 | |

| 5月 | 中国隊、シシャパンマ初登頂 | ||

| 8月 | 山学同志会の藤井義弘ら、甲斐駒赤石沢奥壁中央壁登攀 | ||

| ベトナム戦争開始 | |||

| 10月 | 東海道新幹線が営業開始 | ||

| 東京オリンピック開催 | |||

| 京大隊、アンナプルナ南峰初登頂 | |||

| 1965年 | 2月 | アメリカ、ベトナム北爆開始 | |

| 3月 | ネパール政府がヒマラヤ登山を禁止 | ||

| 4月 | 明大隊、ゴジュンバ・カン初登頂 | ||

| 7月 | 関西登高会隊、マッキンリー南壁東稜から登頂 | ||

| 8月 | 芳野満彦、渡部恒明、マッターホルン北壁を日本人初登攀 | ||

| 高田光政がアイガー北壁を日本人初登攀、パートナーの渡部恒明は墜死 | |||

| 12月 | 群馬県が谷川岳遭難防止条例を制定 | ||

| 1966年 | 1月 | 日本山岳会東海支部隊、アコンカグア南壁登攀 | |

| 3月 | 富山県が剱岳登山届出条例を実施 | ||

| 6月 | ビートルズ来日 | ||

| 8月 | 独標登高会の石井重胤ら、グランドジョラス北壁ウォーカー側稜を日本人初登攀 | ||

| 1967年 | 2月 | 山学同志会の小西政継ら、マッターホルン北壁を冬季日本人初登攀 | |

| 4月 | 三浦雄一郎、富士山スキー滑降 | ||

| 7月 | 東京女子医大の今井通子ら、マッターホルン北壁登攀 | ||

| 8月 | 西穂独標付近で松本深志高校生が落雷に遭い11人死亡 | ||

| 1968年 | 2月 | 植村直己がアコンカグア単独登頂 | |

| 10月 | 川端康成、日本人初のノーベル文学賞受賞 | ||

| 1969年 | 7月 | アメリカのアポロ11号、人類初の月面着陸 | |

| 加藤滝男ら、アイガー北壁に直登ルート開拓 | |||

| 日本山岳会隊、エベレスト南西壁8050mまで到達 |

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」第4回 【50年代② 第一次登山ブームのなかで】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第6回 【60年代② 未踏ルートへの憧れ】