連載「山と溪谷アーカイブ」 第6回 【60年代② 未踏ルートへの憧れ】

60年代後半から70年代にかけては、穂高、剱、谷川以外の新しい岩場が開拓され、社会人山岳会の躍進がいっそう顕著になります。また、国内での経験をてこに、海外へ向かう流れも浸透しました。

山と溪谷アーカイブ【60年代②未踏ルートへの憧れ】

文=海津正彦

日本隊のマナスル初登頂(1956年)をきっかけにして、国内に空前の登山ブームがわき起こった。それは食うや食わずの戦後からの復興と軌を一にしたもので、若者たちはこぞって山へ向かった。当時、私はまだ小学校高学年で、登山など眼中になく昆虫採集に夢中で、自転車に乗って高尾山や奥多摩あたりをうろうろしていた。

だが人は二十歳前後の一時期、早い遅いの違いが多少はあっても、なんとなく気持ちが不安定になる。私自身がそのような時期を迎えたとき、私たちの前にあったのは、一時代前の人たちが創り出した「登山ブーム」だった。

登山に馴染むようになった頃、私はヘルメットを持っていることを両親に知られたくなくて、あらかじめヘルメットだけ窓から外に落としておいてから、「行ってまいります」と家を出て、こそこそと窓の下のへルメットを回収してから駅へ向かったものだ。クライミングには、秘密とか反抗の気配が確かにあり、じつはそれが大きな魅力だったのだと、いまにして思う。

私が岩峯登高会に入会したのは1961年の年末、15歳(高校1年)のときだった。高校時代はいわば見習い時代。20歳を過ぎた年頃の、やけに威勢ッぱりのいいリーダーに連れられて、奥多摩のゲレンデに通い、たまに谷川岳や八ヶ岳、穂高の岩場を登った。

高校を卒業し、予備校生活ののち、65年に19歳で大学に入ってからは、もう山三昧だった。先輩たちは25歳を過ぎれば、ほぼ例外なく山から足を洗っていたから、私たちは同年代の会員同士でパーティを組み、週末は奥多摩のゲレンデや一ノ倉沢へ行き、連休になると、穂高や八ヶ岳、甲斐駒などの岩場へ行った。仲間のサラリーマンも、1週間から10日の長い休みを年に数回とっていた。

その頃、つねに私の頭にあったのは、『山と溪谷』292号に載っていた、アッセントクラブの鹿島槍ヶ岳の記録だった。63年に、篠原隆夫さんや吉尾弘さんたち5人が、鹿島槍天狗ノ鼻に滞在して行なった登攀の記録は、今でいう「クロニクル」欄に載ったわずか3ページ半の短いものだったが、篠原=吉尾ペアの北壁中央ルンゼの登攀に、私は強烈な印象を受けた。

”軟派路線”で知られるヤマケイだが、時に硬派な登攀記録を掲載した。

”軟派路線”で知られるヤマケイだが、時に硬派な登攀記録を掲載した。

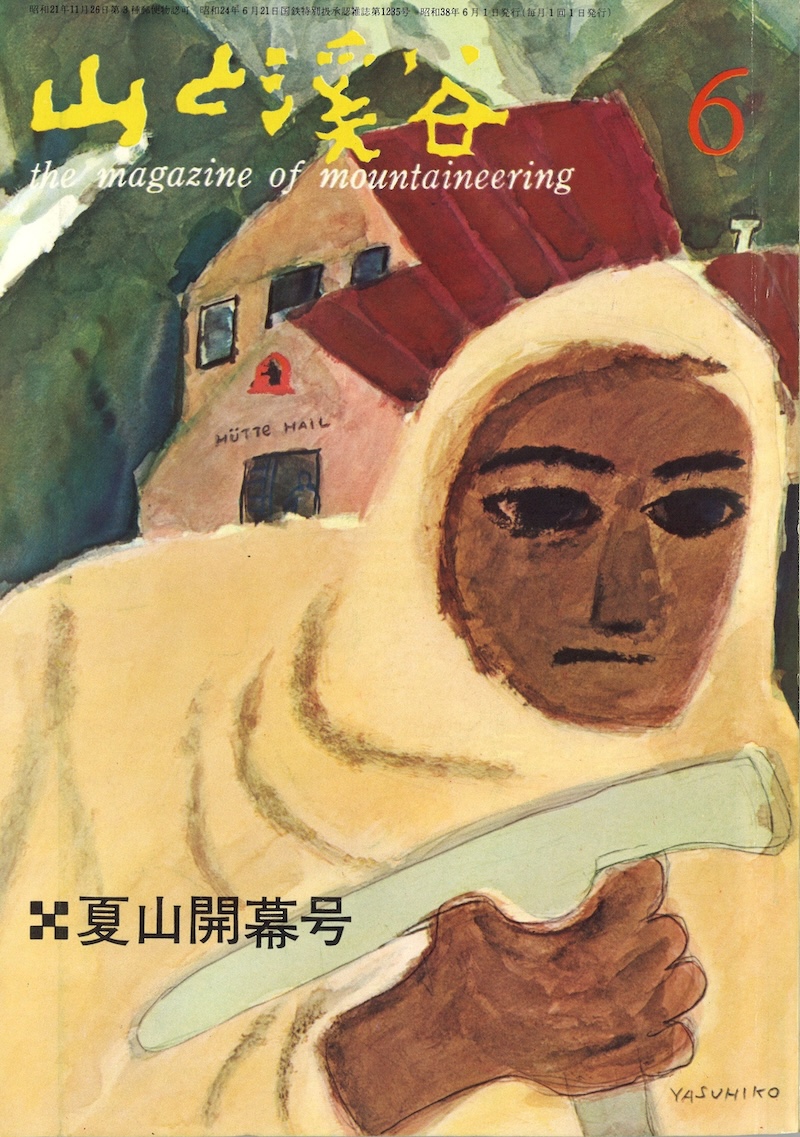

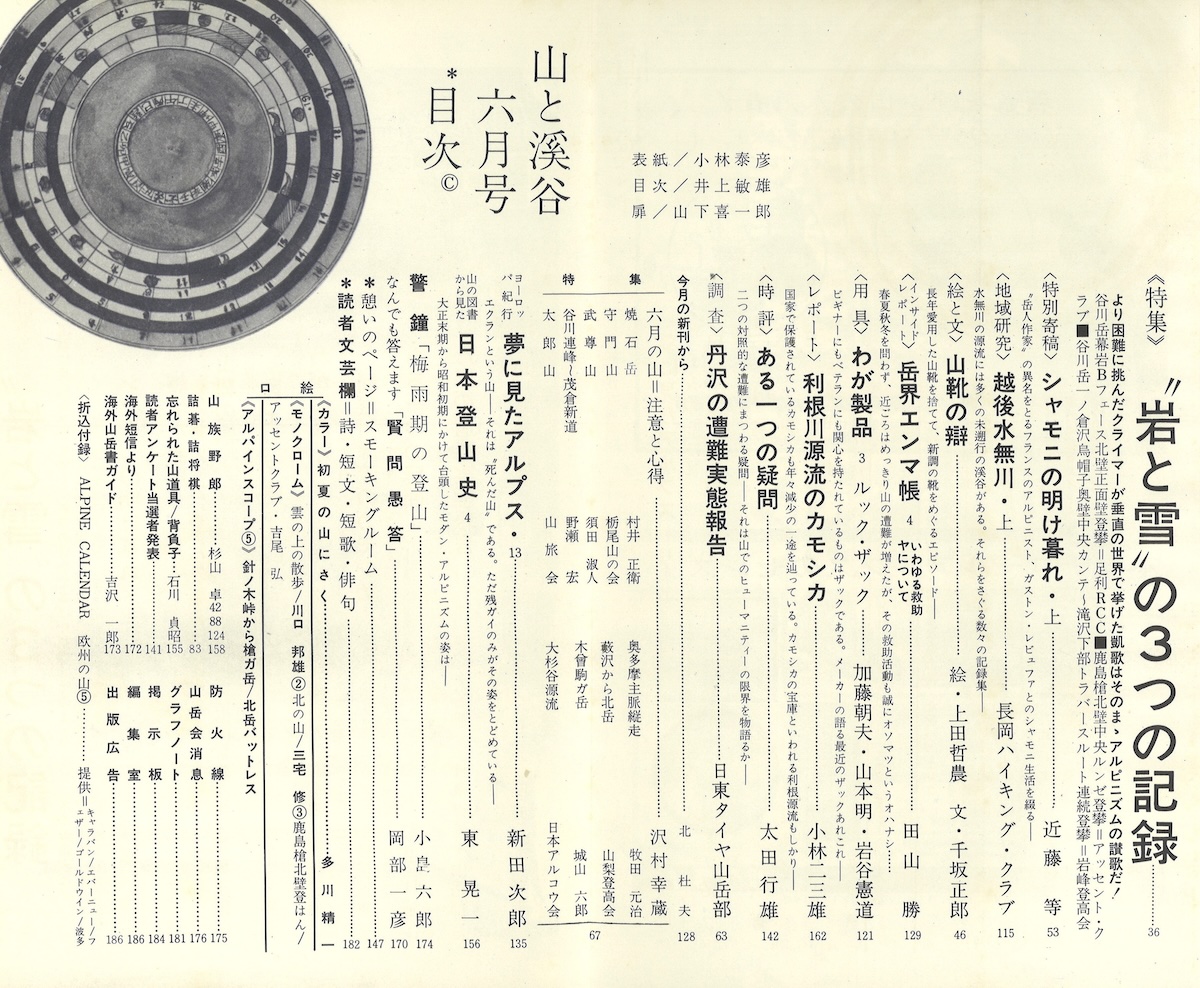

鹿島槍北壁中央ルンゼの記録が載った『山と溪谷』1963年6月号(通巻292号)。

表紙と目次

その後66年5月に、私は初めて鹿島槍に行き、天狗ノ鼻で1週間過ごした。その間に何度も雪崩が起き、轟音とともに北壁中央ルンゼが茶色い雪を吐き出すのをこの目で見て、先の記録の凄さを実感し、それが私の鹿島槍通いのきっかけとなった。そして、最終的に68年1月の北壁直接尾根の厳冬期登攀に結びついた。

また、仲間たちと週末にくり返し行なう谷川岳の一ノ倉沢や幽ノ沢の登攀で、私たちは自信をつけ、しだいに未踏のルートをめざすようになった。あれこれ漁ったあげく、黒部の奥鐘山西壁に目標を絞った。そして、67年の紫岳会ルートのトレースを皮切りに、同年に左方ルンゼを拓き、その翌年、中央ルンゼを拓いた。

そんななか、64年に海外渡航が解禁となった。都内や関西方面の先輩クライマーたちは500ドルの外貨持ち出し枠を利用し、大挙してアルプスやヒンズークシュなどへ繰り出し、その結果が『山と溪谷』や『岳人』に載り、RCCⅡの『挑戦者』に結実した。

そうした流れをふまえ、前述したようなささやかな成果をてこに、私たちも海外登山を試みることになった。当初カラコルムの未踏峰を狙ったが、パキスタン政府の登山許可が下りなかった。結局ナンガ・パルバットの衛星峰、チョンラピーク(6830m)を登ることになり、69年に一度失敗、71年に初登頂に成功したのだった。

かいつ・まさひこ

1945年八王子生まれ。翻訳家。『岩と雪』誌上で海外の登山記録を数多く翻訳する一方、『岳人』では高井一のペンネームで洋書紹介の連載を長らく担当した。訳書に『北壁の死闘』『空へ』『K2 嵐の夏』『K2 非情の頂』『アルプス・コーカサス登攀記』『垂壁のかなたへ』などがある。2024年没。

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第4回【50年代② 第一次登山ブームのなかで】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第5回 【60年代① 大衆登山ブームがやってきた】