- アルパイン

- その他

連載「山と溪谷アーカイブ」

第8回 【70年代② 教条主義を超えて】

未知未踏という探求する「場」を失った閉塞感から、70年代以降はスタイルや価値観が問われる時代へ。「現代社会の問題点のひとつは、数値で示されると抵抗しがたい状況に陥ったことだが、山登りには数値に束縛されない楽しみがある」これをまさに実践されてきた筆者の回想。

山と溪谷アーカイブ【70年代② 教条主義を超えて】

文=大内尚樹

植物採集に熱中していた中学生が登山に傾倒したのは、1958年秋、鷹取山で岩登りを目撃、〈冒険〉に目覚めたからだった。

敗戦の痛手を脱け高度経済成長を迎えた60年代、山では埋め込みボルトを使い、登攀不可能といわれた課題は次々と登られ、新しい岩場や未知の谷が地域研究として紹介され、これまでは限られた人だけの世界だった海外の山も現実味をもって語られはじめた。

こうした活況のなかで登山の基礎を学んだ私の前には、〈より高く、より困難に〉という言葉が常にあった。これは理念としては奥深い言葉なのだが、具体的にはハイキングから縦走、沢登りと進み、冬山、岩登りを経て冬季登攀、その先に海外登山をめざすのが本格的登山だとする教条主義を生む一因となり、登山者が陥りやすいヒロイズムと相まって「今週は遭難者が出ないね」などという不謹慎な会話が飛び交う状況をも出現させた。

岩登りへの憧れと同時に未知への関心が強かった私は、時代の先端意識を探り、未登の岩壁、それもまったく手つかずの岩場を求めて『山と溪谷』をはじめとする専門誌を通読して60年代を過ごしたが、そこに立ち現われたのが海谷山塊だった。

他にも奥鐘山西壁や丸山東壁、明星山や唐沢岳幕岩、大峰七面山南壁から遠くは利尻山西壁、大崩山小積ダキなど、より魅力的な対象もあったが、それらはすでに他の方々により手がつけられていたため、岩質の悪さや藪の多さに目をつむり、国内では最大級の高差500m超のスケールと未知未登に魅せられて海谷に通った。

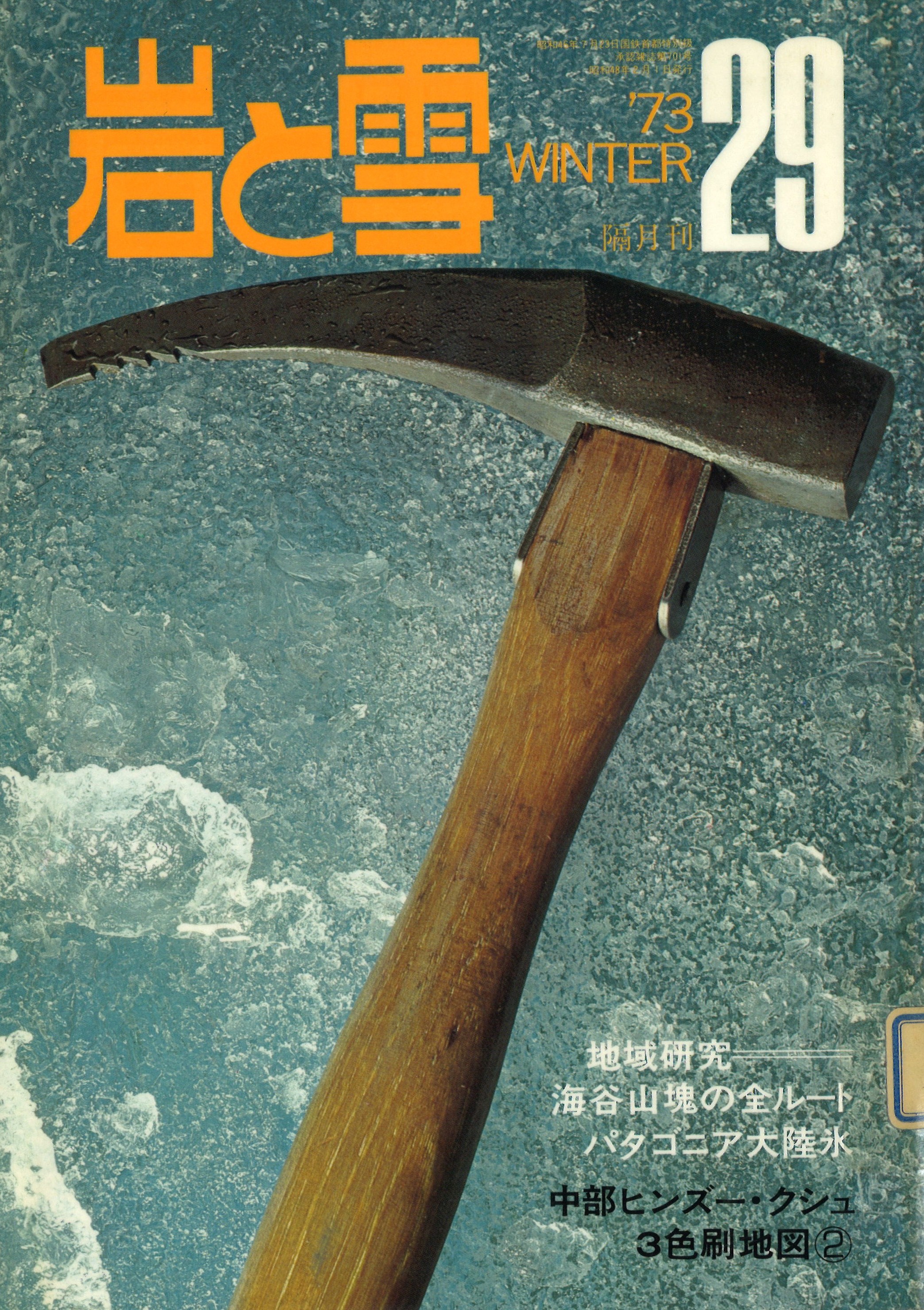

海谷山塊の地域研究は『岩と雪』29号(1973年冬)に発表された

海谷山塊の地域研究は『岩と雪』29号(1973年冬)に発表された

与えられた目標に邁進するのが得意なのか、経済成長の波に流されてか、重箱の隅を探る方法が限界を迎え〈場〉から〈手段〉による意識転換を迫られたのが70年代だったことは前回柏瀬氏の指摘どおりだが、どうやら私の山登りはそうした限界内にあるようだ。

70年代後半、海谷での岩場開拓も限界が見え、国内に次なる〈場〉を見つけられない状況のなかで私の意識は海外の山に向いたが、そこでも欧州アルプスでは長谷川恒男氏が三大北壁冬季単独登攀に成功し、ヒマラヤではメスナーによる8000m峰の無酸素単独登頂が行なわれていた。

また国内ではヨセミテの体験を元にした戸田直樹氏の人工ルートのフリー化と宣揚により、人工支点を手がかりとしない高難度な登攀が注目され、80年代に入ると、過去には考えも及ばぬ困難なルートが登られるようになっていった。

考えてみると〈高さ〉という目標は、哲学的逃げ道を塞げば1953年のサガルマータ〈エベレスト〉初登頂により限界を迎え、〈困難〉にしても国内では1960年2月、谷川岳一ノ倉沢衝立岩正面壁冬季初登を象徴とし、手段を問わぬかたちでの頂点は極められていたのだから、その後は好ましい緊張関係で山を愉しむには、慎重に手段を選ぶ必要があるわけだが、80年代に入りそれに気づくと同時に、そうした厳しい登攀を実践する実力も勇気もないことを思い知らされてしまった。

それでも山と離れる潔さもなく、中国横断山脈の5000m峰に電動ドリルまで持ち込み、未登峰ということを口実に、厚顔無恥に手段を選ばぬ登攀を続けているが、そこには『山と溪谷』や『岳人』、あるいは『岩と雪』などに次々と未知の谷の記録を発表した市川学園山岳OB会や、国内に残された困難な岩場を次々と登り、海外でもキナバル山やアンデス、カナダ北極圏やケニア山などで新ルート開拓をした静岡登攀倶楽部、清水RCC、岡山クライマースクラブ、広島山の会、日本登攀クラブなどの記録が躍動していた70年代の興奮が強く影響している。

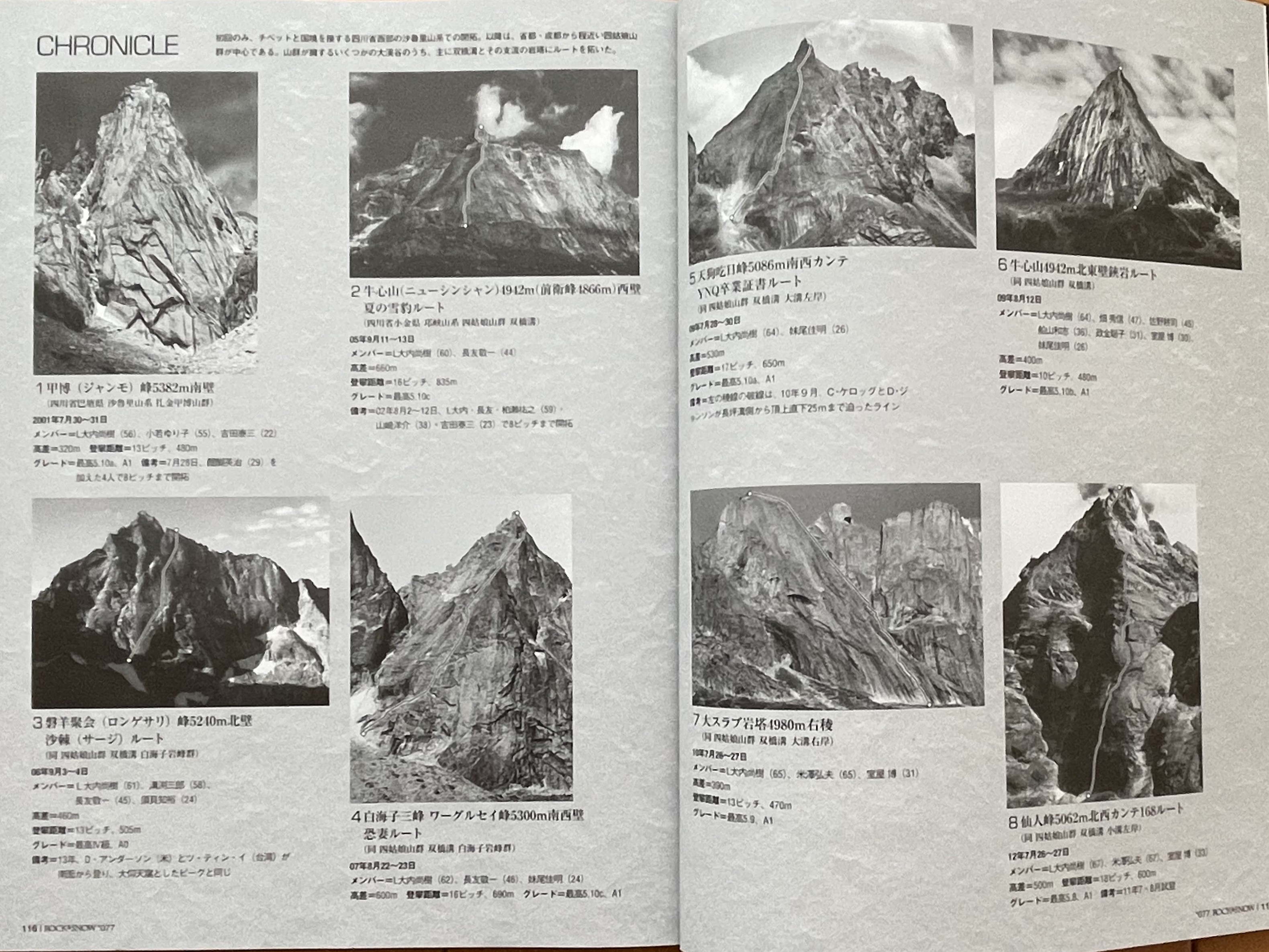

中国・四川省の5000m峰に17年間にわたって開拓したルート。『ROCK&SNOW』077号

中国・四川省の5000m峰に17年間にわたって開拓したルート。『ROCK&SNOW』077号

現代社会の問題点のひとつは、数値で示されると抵抗しがたい状況に陥ったことだが、山登りには数値に束縛されない楽しみがある。地理的限界を、手段を選ぶことで超えようとした70年代後半の出来事は、そうした山の普遍的な魅力を象徴していたように思う。

「70年代の本誌には、多彩な記録が発表された。77年1月号、4月号にはJECCの若者が、中古車を修理しながら北米から南米まで旅した記録が掲載されている。カナディアンロッキー、ヨセミテ、アンデスを登りまくるという壮大なプロジェクト……三大北壁でも8000m峰の新ルートでもなく、のびやかに山を楽しみながら時代の先端を切り拓く登攀を成し遂げた彼らの記録は、他をうらやむことの少ない私でも強い羨望を覚えた」。

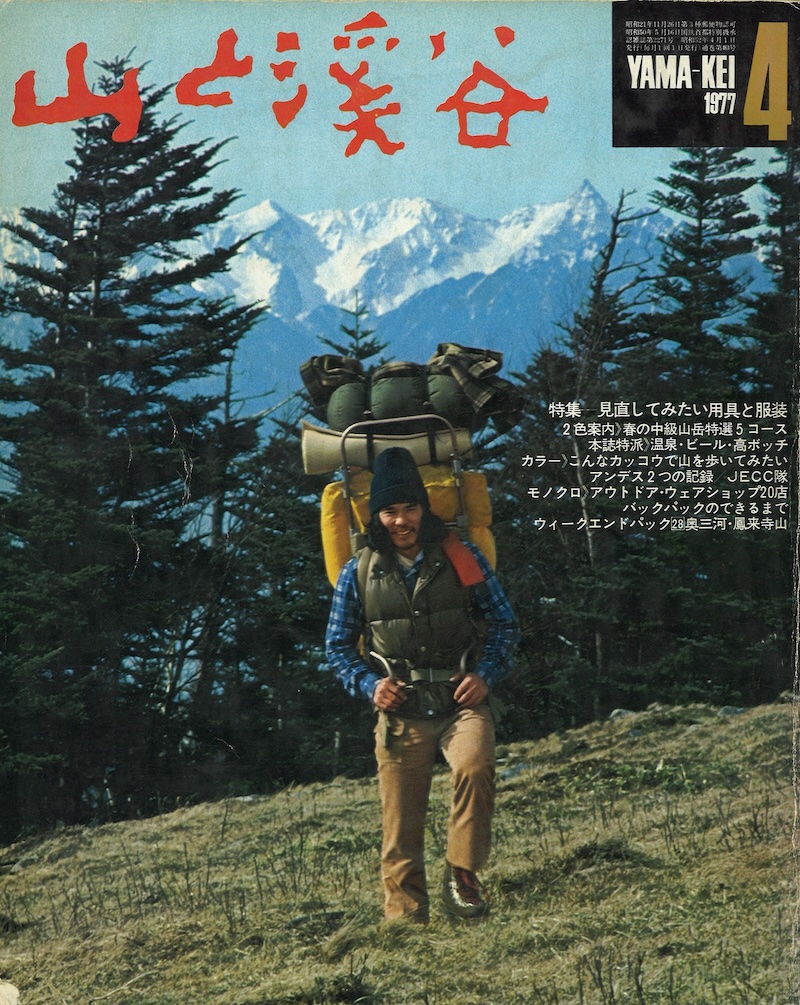

「70年代の本誌には、多彩な記録が発表された。77年1月号、4月号にはJECCの若者が、中古車を修理しながら北米から南米まで旅した記録が掲載されている。カナディアンロッキー、ヨセミテ、アンデスを登りまくるという壮大なプロジェクト……三大北壁でも8000m峰の新ルートでもなく、のびやかに山を楽しみながら時代の先端を切り拓く登攀を成し遂げた彼らの記録は、他をうらやむことの少ない私でも強い羨望を覚えた」。

写真は『山と溪谷』1977年4月号

おおうち・なおき 1945年新潟生まれ。

ボロ壁を登らせると右に出る者なしといわれた登山家。岩壁登攀、植物観察と折々にテーマを変えて、現在も中国通いは続く。著書に『秘境の山旅』『多摩川水流紀行』など。

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第4回【50年代② 第一次登山ブームのなかで】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第5回 【60年代① 大衆登山ブームがやってきた】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第6回 【60年代② 未踏ルートへの憧れ】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」第7回 【70年代① 模索の時代】