- その他

登頂写真でたどる登攀史①

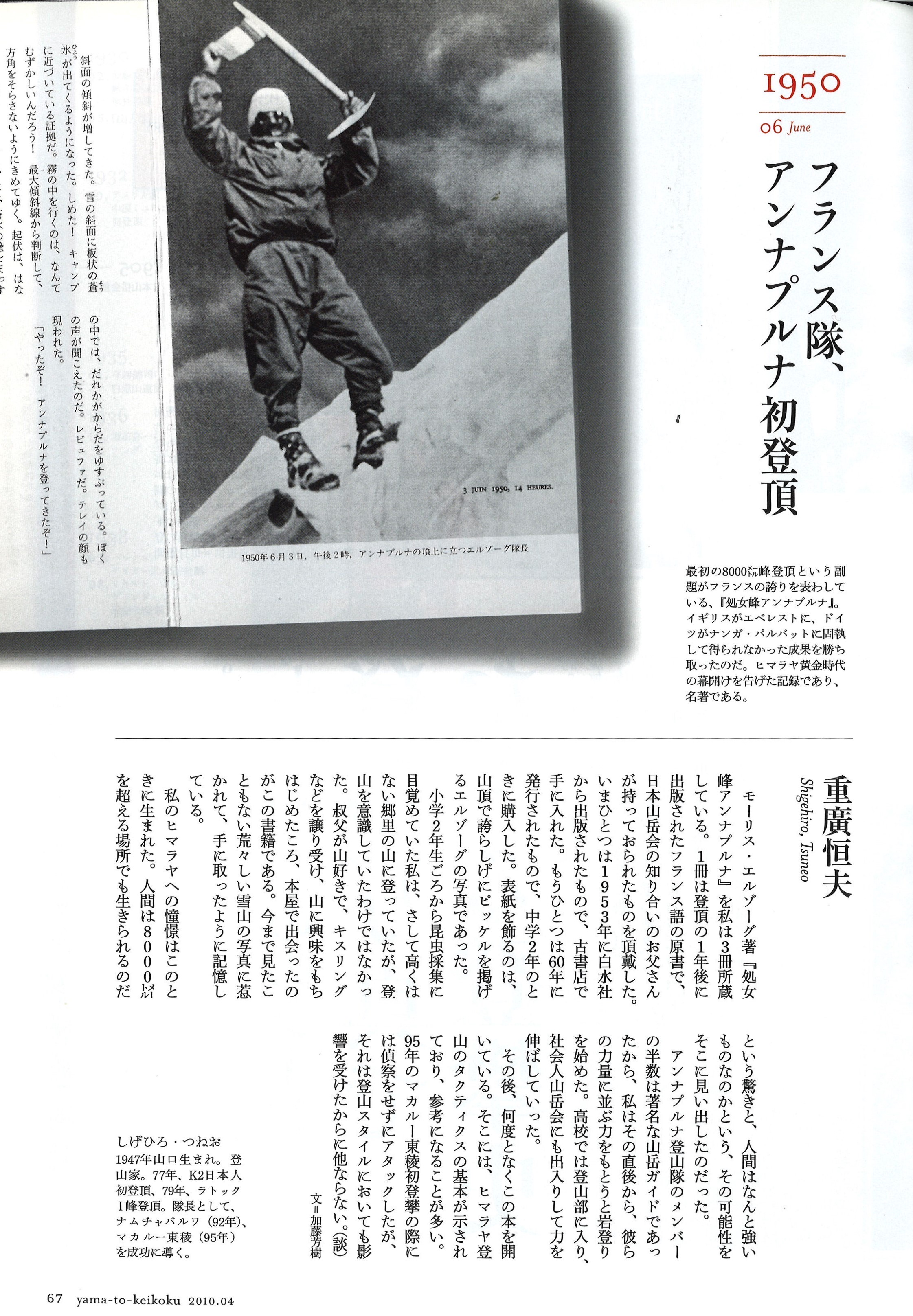

【1950年 フランス隊、アンナプルナ初登頂】

今年創立95周年を迎えた山と溪谷社のプレイバックシリーズ。「登頂写真でたどる登攀史」は、登山家、クライマーの方々に、記憶に残る登頂写真と当時の思い出を振り返っていただきました。毎週木曜、4週にわたって紹介します。

トップバッターは、ベテランのヒマラヤニスト、重廣恒夫さんです。

1950年 フランス隊、アンナプルナ初登頂

重廣恒夫

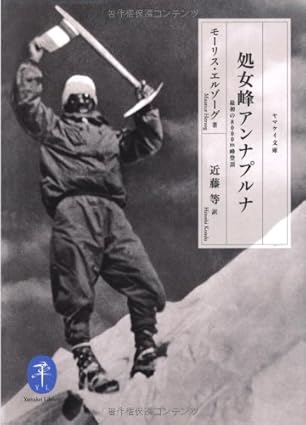

モーリス・エルゾーグ著『処女峰アンナプルナ』を私は3冊所蔵している。1冊は登頂の1年後に出版されたフランス語の原書で、日本山岳会の知り合いのお父さんが持っておられたものを頂戴した。いまひとつは1953年に白水社から出版されたもので、古書店で手に入れた。もうひとつは60年に発行されたもので、中学2年のときに購入した。表紙を飾るのは、山頂で誇らしげにピッケルを掲げるエルゾーグの写真であった。

少学2年生ごろから昆虫採集に目覚めていた私は、さして高くはない郷里の山に登っていたが、登山を意識していたわけではなかった。叔父が山好きで、キスリングなどを譲り受け、山に興味をもちはじめたころ、本屋で出会ったのがこの書籍である。今まで見たこともない荒々しい雪山の写真に惹かれて、手に取ったように記憶している。

私のヒマラヤへの憧憬はこのときに生まれた。人間は8000mを超える場所でも生きられるのだという驚きと、人間はなんと強いものなのかという、その可能性をそこに見出したのだった。

アンナプルナ登山隊のメンバーの半数は著名な山岳ガイドであったから、私はその直後から、彼らの力量に並ぶ力をもとうと岩登りを始めた。高校では登山部に入り、社会人山岳会にも出入りして力を伸ばしていった。

その後、何度となくこの本を開いている。そこには、ヒマラヤ登山のタクティクスの基本が示されており、参考になることが多い。95年のマカルー東稜初登攀の際には偵察をせずにアタックしたが、それは登山スタイルにおいても影響を受けたからに他ならない。(談)

しげひろ・つねお

1947年山口県生まれ。登山家。

77年K2日本人初登頂。79年ラトックⅠ峰登頂。隊長として、ナムチャバルワ(92年)、マカルー東稜(95年)を成功に導く。近年では日本山岳会の「グレート・ヒマラヤ・トラバース」を陣頭指揮し、ヒマラヤ登山の文化継承にも尽力する。『山と溪谷』11月号にロングインタビュー掲載。

1950年6月、人類初の8000m峰登頂はフランス隊によって成し遂げられた。イギリスがエベレストに、ドイツがナンガ・パルバットに固執して得られなかった成果を勝ち取ったものだった。『処女峰アンナプルナ』はヒマラヤ黄金時代の幕開けを告げた記録として読み継がれている。現在、ヤマケイ文庫に収録。

*『山と溪谷』2010年4月号の記事をもとに再構成しています。