連載「山と溪谷アーカイブ」

第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

折しも今年は戦後80年。戦時中の山岳専門雑誌はどんなだったのか。多くの登山者、クライマーらが戦地に送られる一方で、国内外でどんな登攀記録が残されているのか。長らく山岳書籍の編集に携わった筆者が、当時の山岳雑誌を紐解きます。

山と溪谷アーカイブ【40年代 戦時下の登山メディア】

文=大森久雄

1940年代は日本が疾風怒濤、苦難と混乱の大きな渦に巻き込まれ、地獄落ちの後に再生する時代である。

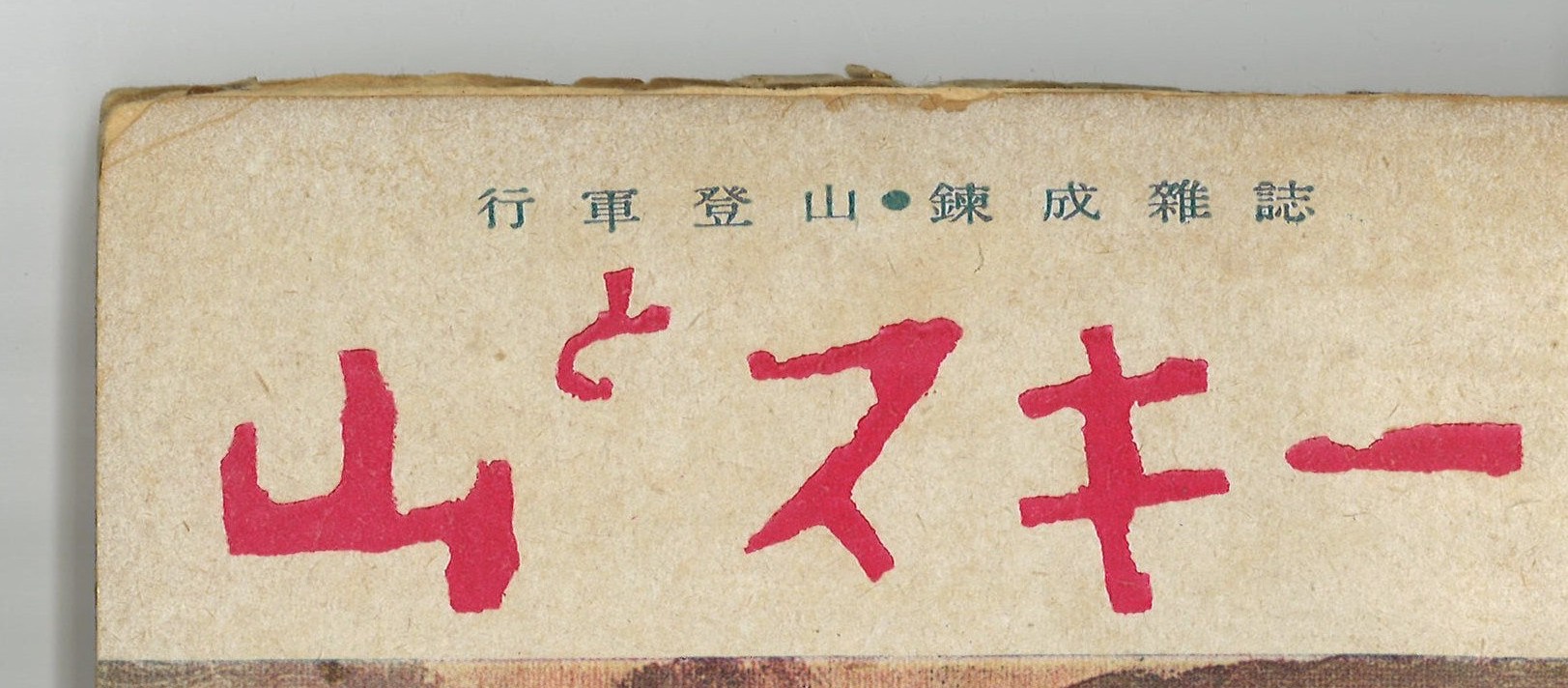

『山と溪谷』の書体が生かされた新雑誌『山とスキー』。

『山と溪谷』の書体が生かされた新雑誌『山とスキー』。

「行軍登山・錬成雑誌」を掲げて6号にわたって刊行

この時代、『山と溪谷』は1940(昭和15)年1月発行の59号から1949(昭和24)年11月発行の127号まで。戦前・戦中、本誌は月刊ではなく隔月刊で、年6回。太平洋戦争開戦直前の1941年11月発行は70号。1944年3月発行の84号の後は戦時統制で3社の山岳雑誌が統合され『山とスキー』に衣替えした。『山と溪谷』としての戦後復刊は1946年1月発行の85号で、以後月刊となった。創刊から通算号数表記で、表紙に年月号表記が入るのは1959年1月号、235号からである。以下、項目ごとに印象的なものを選んでみる。

● 表紙と定価

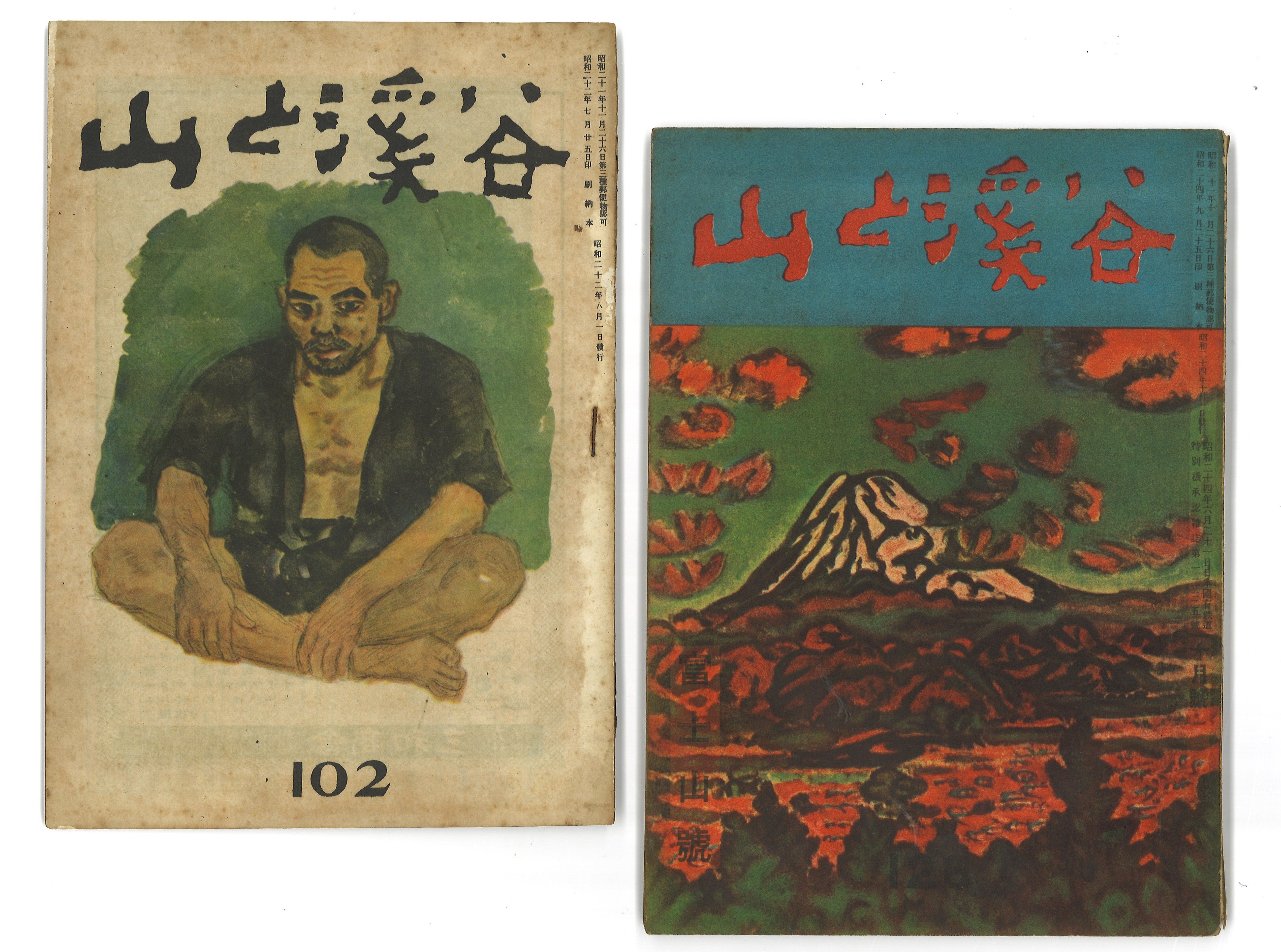

表紙を飾るのは当時若手の画家たち。畦地梅太郎、足立源一郎、石川滋彦、茨木猪之吉〔いばらき・いのきち〕、塚本閤治(映画・写真の印象が強いが油絵も描いた)、中村清太郎、山川勇一郎など。1949年の126号(富士山号)はなんと梅原龍三郎。原稿料が心配になる。1947年102号・茨木猪之吉の描く佐伯平蔵はすばらしい。85号から93号まではモノクロ写真(製版・印刷費の関係かもしれない)。定価は59号(152ページ)が60銭だが、戦後のインフレで値上がりし、85号(36ページ)2円が、1949年120号(100ページ)では60円。ページも増えたが3年で30倍という急騰である。

立山の名案内人・佐伯平蔵の肖像が表紙を飾った102号と、

立山の名案内人・佐伯平蔵の肖像が表紙を飾った102号と、

洋画家の巨匠・梅原龍三郎が描いた富士、126号(右)

● 論考

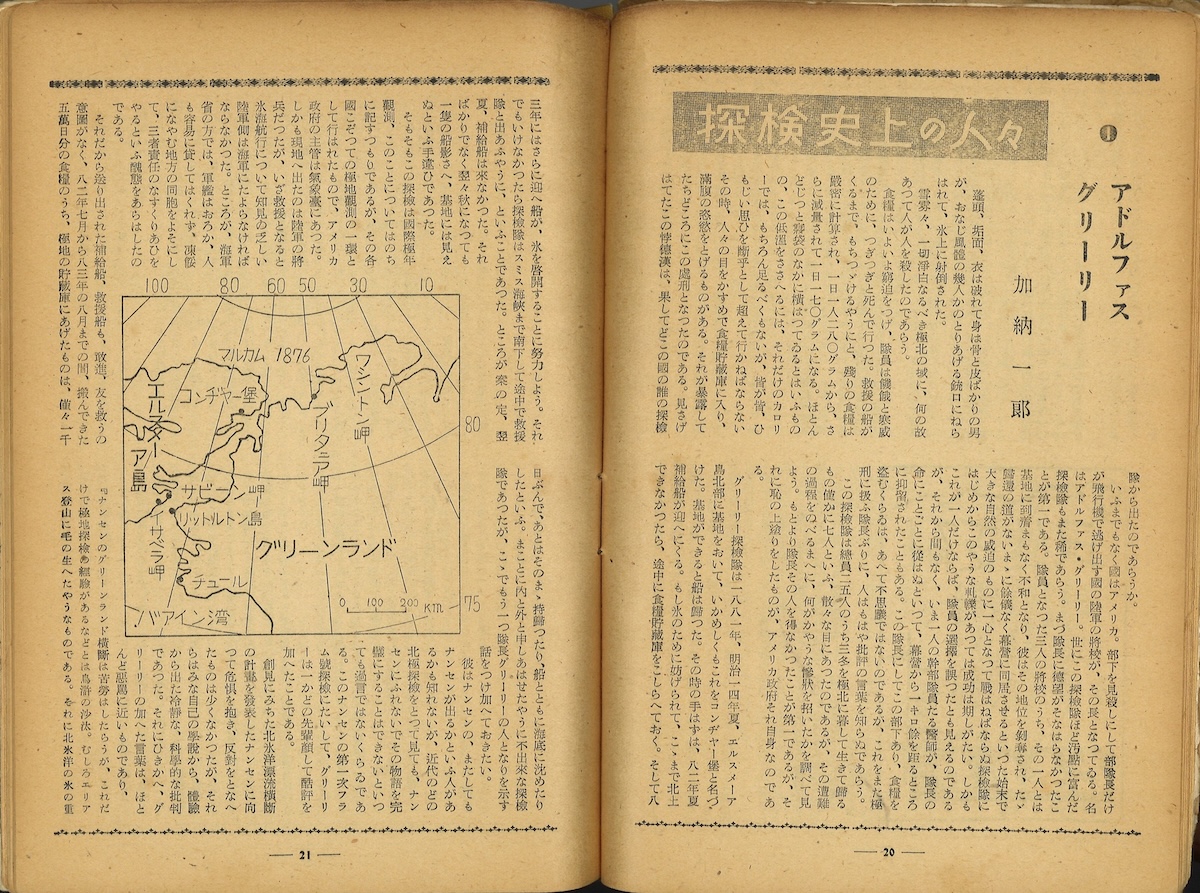

小島烏水〔こじま・うすい〕は「山の署名本から見た故人・今人」(61号)、「山の因縁五十五年」(109号から)。加納一郎は「極地探検家列伝」(74号から)のほか「探検史上の人々」(86号ほか)、「ノルデンショルトの欧亜周航記」(93号から)。吉沢一郎は、ヒマラヤ、アラスカの記録を戦前・戦中も丹念に追っている。ヤングハズバンドほかを扱う「名登山家列伝」は1940年61号など。近藤等の訳業はシュヴァルツ「山岳登攀史」(1942年74号から)、「アルプスの画家」(109号から)。志村烏嶺の「近代登山黎明史」(1946年90号から)、「名案内人物語」(62号第6回は冠松次郎による宇治長次郎)、「山岳名著(解説と抜粋)」(松方三郎、112号から)など、目が世界に向かっているし、登るだけではない山の世界を扱っている。64号では武田久吉「風景よ何処へ行く」と、自然保護問題も扱われている。

チェリー・ガラード『世界最悪の旅』の訳者として知られる

チェリー・ガラード『世界最悪の旅』の訳者として知られる

加納一郎(1898-1977)の寄稿「探検史上の人々」。

『山とスキー』1号(1944年)

● 記録

1942年73号には「大東亜圏内の山々」として鹿野忠雄がキナバルなどボルネオの山を解説。80号では日本軍隊によるキナバル登頂が報告されている。戦中・戦後、鵬翔山岳会、昭和山岳会、獨標登高会、雲表倶楽部、日本山嶺倶楽部など在野の山岳会の活動も随時報告されているが、戦後は明大山岳部の畳岩尾根から奥穂高(118号)、早大山岳部の赤谷山から剱岳(123号)などがある。1948年113号からは「初登攀を語る」があり、第1回は槇有恒〔まき・ありつね〕によるアイガー東山稜。さらに注目したいのは、1949年121号・124号の「厳冬期北鎌尾根登攀隊遭難報告」(登歩渓流会)。松濤明〔まつなみ・あきら〕と有元克己の遭難捜索報告である。

● 戦時体制

戦局が進むにつれてその影が濃くなる。「山の湯旅号」(69号)など、のどかな雰囲気も残っているが、「登山と新体制」(65号)、「国防とスキー」(66号)などの記事が現われる。1941年70号では「富士山と日本精神」(逗子八郎)なる狂信的精神論が掲載される。戦後は本誌の誌面も明るくなるが、復刊第1号の「進駐軍とスキー」(進駐軍は占領軍のこと)は、アメリカ軍人にも山とスキーの愛好家がいることを伝えていて、本誌の変わり身の早さも印象深い。

● 最後に

1947年5月の100号に川崎吉蔵が回顧を書いているが、編集・広告・販売とすべてをひとりでやりとおした状況と戦中の苦悩が明らかにされて、迫力がある。1948年113号の後記では、その川崎が、戦争によるブランクと山の本が高価で若い人は気の毒、と条件つきながら、山岳名著の話や登山史の掲載は「登山団体に所属しながら小島烏水の名を知らず、慶大山岳部員なのに槇有恒が創立者であることもその名も知らないという小児病的な珍現象」があるからだと説明している。

おおもり・ひさお

1933年東京生まれ。早稲田大学文学部仏文学科卒。朋文堂、実業之日本社などで、登山・自然・旅関連の雑誌・書籍の編集に従事したのち、独立。著書に『本のある山旅』『山の旅 本の旅 登る歓び、読む愉しみ』『山の本歳時記』など。

【参考】1940年代のできごと(昭和15年~昭和24年)

| 1940年 | 2月 | 松濤明、積雪期の南アルプス南部単独縦走 | |

| 1941年 | 3月 | 東大の佐谷健吉ら、ラッシュで鹿島槍荒沢奥壁南稜を登攀 | |

| 12月 | 日米開戦(太平洋戦争) | ||

| 1942年 | 3月 | 関西登高会の梶本徳次郎、新村正一が穂高屏風岩第一ルンゼ登攀 | |

| 6月 | ミッドウェー海戦 | ||

| 7月 | 京大の今西錦司ら、大興安嶺遠征 | ||

| 1943年 | 1月 | 北大の今村昌耕ら、ペテガリ岳冬季登頂 | |

| 9月 | イタリア、連合軍に無条件降伏 | ||

| 1944年 | 3月 | 企業整備令による出版界整理のため、『山と溪谷』84号で休刊 | |

| 6月 | 連合軍、ノルマンディー上陸 | ||

| 7月 | 『山と溪谷』『山と高原』『錬成旅行』3誌を統合し、『山とスキー』刊行(45年の6号まで) | ||

| 10月 | 伊藤洋平(『岳人』創刊者)ら、穂高屏風岩正面を登攀 | ||

| 1945年 | 4月 | アメリカ軍、沖縄本島に上陸 | |

| 5月 | ドイツ、連合軍に無条件降伏 | ||

| 8月 | 広島、長崎に原爆投下 | ||

| 日本、ポツダム宣言受諾(終戦) | |||

| 田口二郎、高木正孝がヴェッターホルン北壁登攀 | |||

| 10月 | 国際連合成立 | ||

| 1946年 | 1月 | 『山と溪谷』月刊誌として復刊 | |

| 5月 | 極東国際軍事裁判が開廷(東京裁判) | ||

| 1947年 | 5月 | 『山と溪谷』通巻100号刊行 | |

| 『岳人』創刊 | |||

| 日本国憲法施行 | |||

| 7月 | 石岡繁雄ら、穂高屏風岩中央カンテ登攀 | ||

| 8月 | 浅間山噴火、登山者二十余人死亡 | ||

| 日大の古橋広之進が競泳400m自由形で世界新記録 | |||

| 1948年 | 7月 | アメリカ隊、マッキンリー登頂 | |

| 8月 | 大韓民国成立 | ||

| 9月 | 朝鮮民主主義人民共和国成立 | ||

| 1949年 | 1月 | 松濤明、有元克己が北鎌尾根で遭難死 | |

| 3月 | 関西学院大学の片山全平ら、白馬・鹿島槍縦走 | ||

| 6月 | 日本国有鉄道(現JR各社)発足 | ||

| 10月 | 中華人民共和国成立 | ||

| 11月 | 湯川秀樹がノーベル物理学賞受賞 |

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第4回【50年代② 第一次登山ブームのなかで】