- アルパイン

- グッズ

- その他

連載「山と溪谷アーカイブ」

第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

各国がヒマラヤ8000m峰の初登頂をめざして、しのぎを削った50年代。日本も戦後復興を賭けて黄金時代に参戦しました。当時23歳でマナスル登山隊に参加した若き隊員の見た風景――。

山と溪谷アーカイブ【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

文=松田雄一

1950年といえば、海外の登山界では、フランス隊がアンナプルナⅠ峰に人類初の足跡を印して注目された。まさにヒマラヤ黄金時代到来を告げるものだったが、当時のわが国はまだアメリカの占領下にあり、海外での行動はできなかった。

しかし、この年に朝鮮戦争が始まると、日本はアメリカを主体とする国際連合加盟の自由主義陣営の拠点としての役割を果たすことが期待され、自立が待たれるようになった。翌1951年9月には、サンフランシスコにおいて、わが国とアメリカを中心とする48ヵ国との間で講話条約が調印され、さらに半年後の1952年4月1日にはこの条約は批准されて、日本国は晴れて独立国となったのである。

この機を見越していたのが西堀榮三郎氏だった。彼は単身、ネパール入りを果たし、ネパール政府に対しマナスル登山の許可申請書を提出していたのである。この登山許可書は講和条約締結の批准後、日本に届いた。日本山岳会ではさっそく今西錦司隊長以下6人の踏査隊をネパールへと派遣、翌年の遠征をめざして準備を進めていった。踏査隊の帰国を待って改善すべき部分は修正にかかり、1953年3月には三田幸夫隊長以下15人の第1次登山隊が空路、日本を出発したのである。

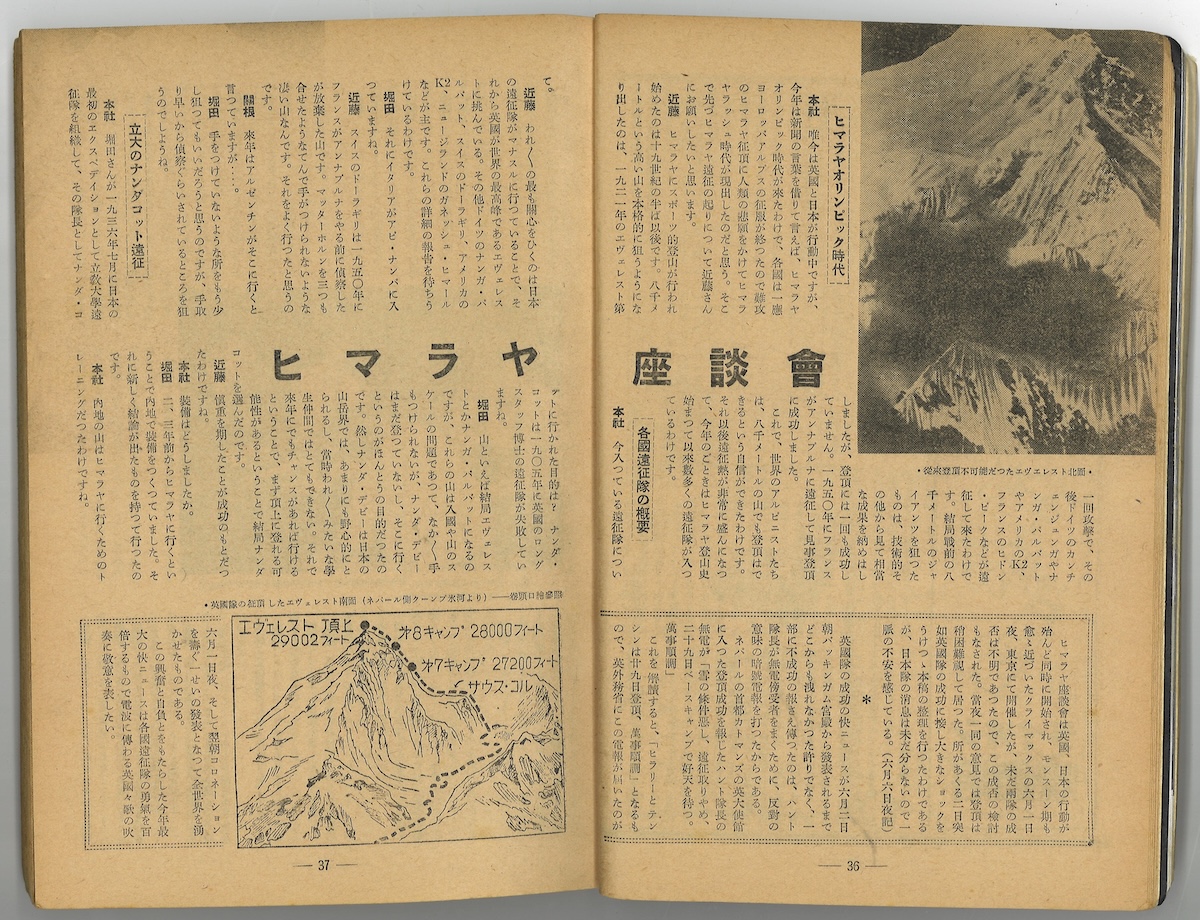

この登山隊はわが国初の本格的な隊であった。装備は外国隊に比べれば素材については見劣りする点もあったが、隊員たちの登山技術などはおおむね通用することがわかった。隊員は日本の厳しい冬山で育った各大学山岳部の若いOBで構成されていたが、当初、氷河のない日本の冬山経験がはたしてヒマラヤで役立つか懸念されていた。残念ながら、頂上まで375mを残して下山することとなったが、しかし、日本海を渡ってくる豪雪のなかでの冬山経験は充分に役に立つことが実証されたのだ。隊員たちはBCに下山後、英国隊のエベレスト登頂のニュースをラジオで聞いたという。

1953年はイギリスがエベレスト初登頂を果たし、

日本隊がマナスルの第1次隊を派遣した年。

『山と溪谷』169号(1953年7月)

この第1次隊の帰国後、改善すべき課題に対して協力を約束してくれた関係会社の反応は心強かった。朝鮮戦争の特需で産業界は元気で、ナイロンなどの化学繊維、酸素関係機材の進歩も著しかった。

しかし、翌年の第2次隊は、悲劇の登山隊となった。満を持してマナスルに向かったものの、山麓のサマ村で待ち受けていたのは、村民の登山阻止・反対運動であった。そこでやむなく、ネパール政府の許可を得て、ガネッシュヒマールへと転進、その後ヒマルチュリの偵察に向かうなど放浪の旅を続けることになった。

次回の目標としてヒマルチュリの偵察に向かってチューリン・コーラの源流に着くと、そこでルピナ・パスを越えてきた英国のショーウェル・スタイルズ率いる小パーティと邂逅、双方の情報を交換し、互いの装備を見せ合ったりして、楽しいひとときを過ごした。このとき、英国隊はわれわれの装備がすべて日本製であることを聞き、驚いていた。日本は高山のない島国であり、第二次世界大戦での敗戦国ではないのか? にもかかわらず、戦後5年間でオール国産で遠征隊の全装備が調達できるほど立ち直っているとは……。高所靴のインナーブーツにミンクの毛皮を使っていることなど英国では考えられないことだった。

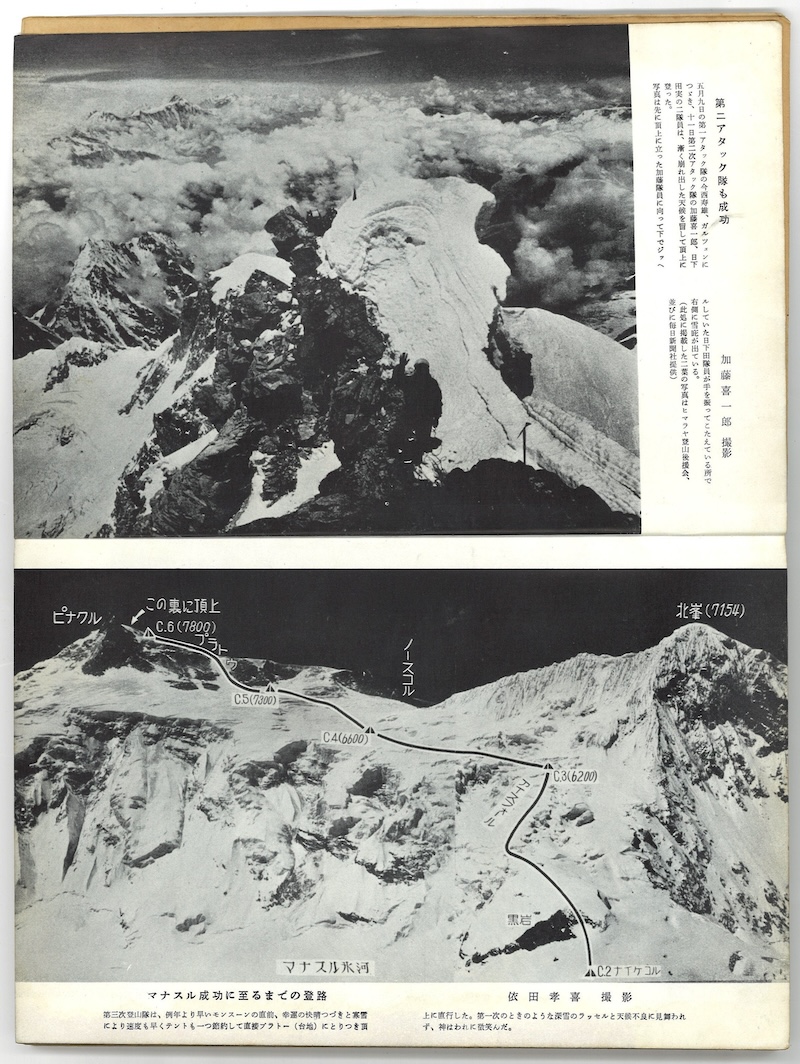

第3次マナスル登山隊は、槇有恒隊長のもと、背水の陣でのぞみ、理想的な高度順化のもと、1956年5月9日および11日の両日、登頂に成功した。

マナスル初登頂を振り返る『山と溪谷』205号(1956年7月)。

マナスル初登頂を振り返る『山と溪谷』205号(1956年7月)。

マナスル遠征は新聞社の後援がついた国家的事業だった

このときの依田カメラマンの撮影になるドキュメンタリー記録映画『マナスルに立つ』は文部省〔当時〕特選に選ばれ、その英語版のフィルムもロンドンおよびスイスで両国の関係者に向け上映され、好評を博した。このフィルムにより、槇有恒のリーダーシップは高く評価されたのである。

1956年のマナスル登頂によって空前の登山ブームが湧き起こり、

1956年のマナスル登頂によって空前の登山ブームが湧き起こり、

同時に「より高く、より困難」をめざすアルピニズムも勃興。

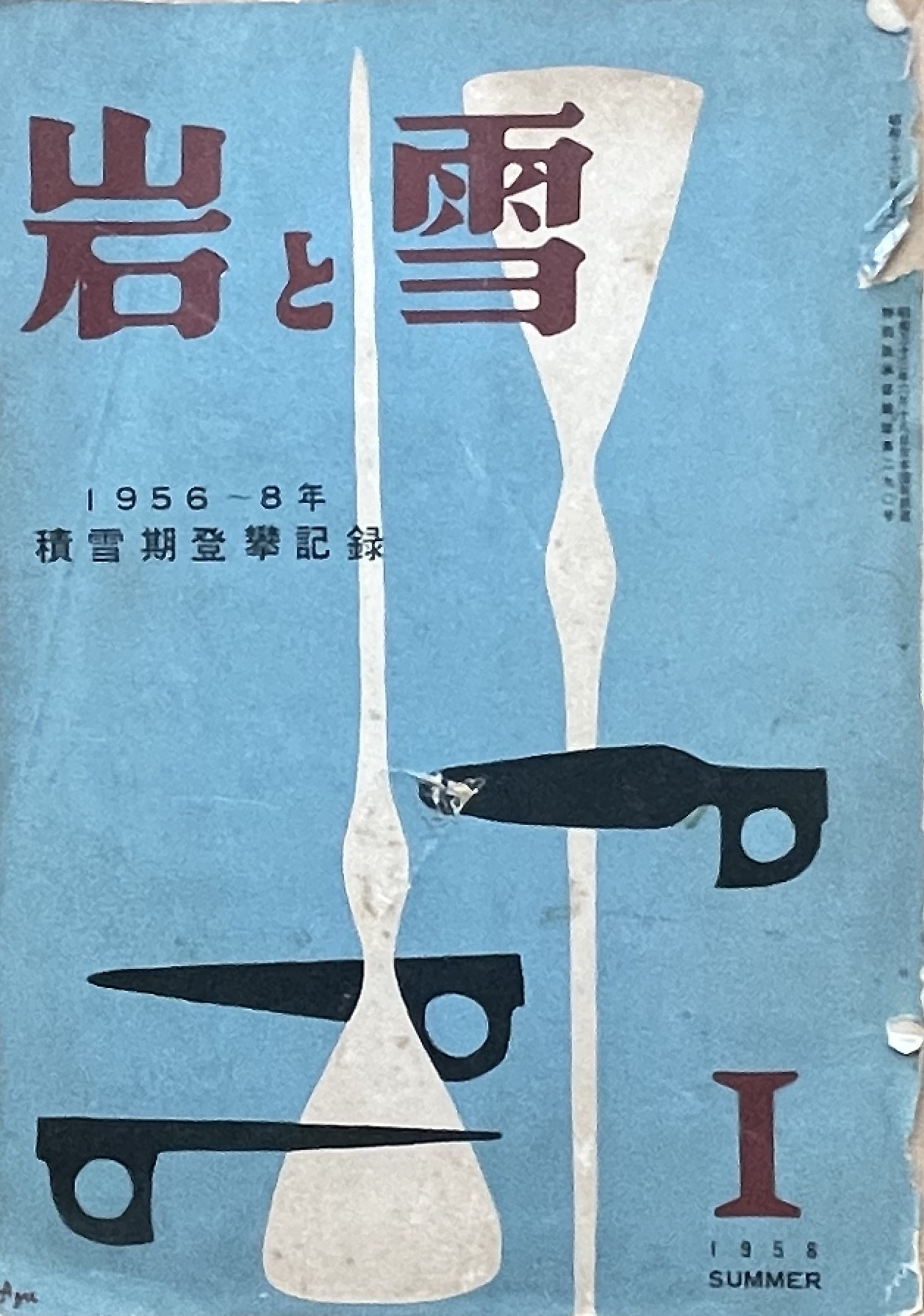

その流れを受け、1958年に『岩と雪』が創刊

まつだ・ゆういち

1930年東京生まれ。日本大学桜門山岳会員。1953年に日本山岳会入会し、第2次・第3次マナスル遠征隊(1954・1956)に当時、最年少隊員として参加したほか、ヒマルチュリ(1959)、エベレスト(1970)にも関わる。晩年は『日本山岳会百年史』の製作にも尽力した。2018年没。

【参考】1950年代のできごと(昭和25年~昭和34年)

| 1950年 | 1月 | 阪大の徳永篤司ら、白馬岳主稜を登攀 | |

| 3月 | 登歩渓流会の川上晃良、甲斐駒摩利支天南山稜初登 | ||

| 6月 | フランス隊、アンナプルナ初登頂(人類初8000m峰) 朝鮮戦争勃発 |

||

| 1951年 | 1月 | 登歩渓流会の川上晃良、利尻山東稜から単独登頂 | |

| 8月 | 伊藤應、ヴェッタ―ホルン、マッターホルン単独登頂 | ||

| 9月 | サンフランシスコ対日講和会議、平和条約、日米安保条約調印 | ||

| 12月 | 法大の傘木徳十ら、蓮華岳東尾根から針ノ木岳・赤沢岳に登頂 | ||

| 1952年 | 4月 | サンフランシスコ対日講和条約批准。日本、独立 | |

| 10月 | 今西錦司率いるマナスル踏査隊、西チュルー峰初登頂 | ||

| 1953年 | 1月 | 早大アンデス隊、アコンカグア主峰・南峰に登頂 | |

| 2月 | テレビ本放送開始 | ||

| 5月 | イギリス隊、世界最高峰エベレスト初登頂 | ||

| 6月 | 日本山岳会の第1次マナスル登山隊、7750mに到達 | ||

| 7月 | ドイツ・オーストリア合同隊、ナンガ・パルバット初登頂 | ||

| 9月 | 京大の今西壽雄ら、アンナプルナ4峰試登(~11月) | ||

| 1954年 | 2月 | 日本山岳会の第2次マナスル登山隊、サマで撤退(~7月) | |

| 3月 | 第五福竜丸事件 | ||

| 8月 | イタリア隊、K2初登頂 | ||

| 10月 | オーストリア隊、チョ・オユー初登頂 | ||

| 11月 | 東大、慶大、日大隊、富士吉田大沢で雪崩遭難、15人死亡 | ||

| 1955年 | 1月 | 前穂東壁でナイロンザイル切断による遭難事故 | |

| 5月 | イギリス隊、カンチェンジュンガ初登頂 | ||

| フランス隊、マカルー初登頂 | |||

| 京大の今西錦司ら、カラコルム・ヒンズークシュ学術調査を実施 | |||

| 1956年 | 1月 | コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピックで猪谷千春が銀メダル | |

| 5月 | 日本山岳会第3次登山隊、マナスル初登頂 | ||

| スイス隊、ローツェ初登頂 | |||

| 7月 | オーストリア隊、ガッシャブルムⅡ初登頂 | ||

| 12月 | 日ソ国交回復。日本、国際連合に加盟 | ||

| 1957年 | 2月 | 第1次南極越冬隊、昭和基地で越冬(~58年2月) | |

| 名古屋山岳会の加藤幸彦、アルムクラブの芳野満彦ら、前穂北尾根四峰正面壁(北条・新村ルート)を積雪期初登攀 | |||

| 3月 | 吉尾弘ら、谷川岳一ノ倉沢滝沢を完登 | ||

| 甘利仁朗ら、前穂北尾根四峰正面壁の松高ルートを積雪期初登攀 | |||

| 6月 | オーストリア隊、ブロードピーク初登頂 | ||

| 10月 | ソ連、初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げ成功 | ||

| 井上靖『氷壁』刊行 | |||

| 1958年 | 1月 | 奥山章、甘利仁朗、小板橋徹、芳野満彦、吉尾弘、北岳バットレス中央稜登攀 | |

| 6月 | 緑山岳会と雲表倶楽部、谷川岳一ノ倉沢コップ状岩壁登攀 | ||

| 『岩と雪』創刊 | |||

| 8月 | アメリカ隊、ガッシャブルムⅠ初登頂 | ||

| 京大隊、チョゴリザ初登頂 | |||

| 1959年 | 1月 | 山学同志会の小西政継ら、谷川岳一ノ倉沢衝立岩北稜を登攀 | |

| 南極でカラフト犬のタローとジロー、奇跡の生存 | |||

| 2月 | キューバ革命 | ||

| 4月 | 東京雲稜会の南博人ら、穂高屏風岩東壁を初登攀 | ||

| 5月 | 日本山岳協会(現/日本山岳・スポーツクライミング協会)結成 | ||

| 8月 | 東京雲稜会の南博人ら、谷川岳一ノ倉沢衝立岩正面壁を初登攀 |

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第4回 【50年代② 第一次登山ブームのなかで】