- アルパイン

- その他

連載「山と溪谷アーカイブ」

第7回 【70年代① 模索の時代】

パイオニアワークの終焉が言われて久しい70年代。クライマーの関心はスタイルへと移ってゆき、やがて岩場ではフリークライミングの足音が聞こえ始めます。登山の価値観の大転換期を迎えた当時、論客で知られる筆者が見ていた風景。

山と溪谷アーカイブ【70年代① 模索の時代】

文=柏瀬祐之

「模索」と「胚胎」、そしてもうひとつ加えるならば「迷走」――これが1970年代の日本の登山界を特徴づけるキーワードになろうか。

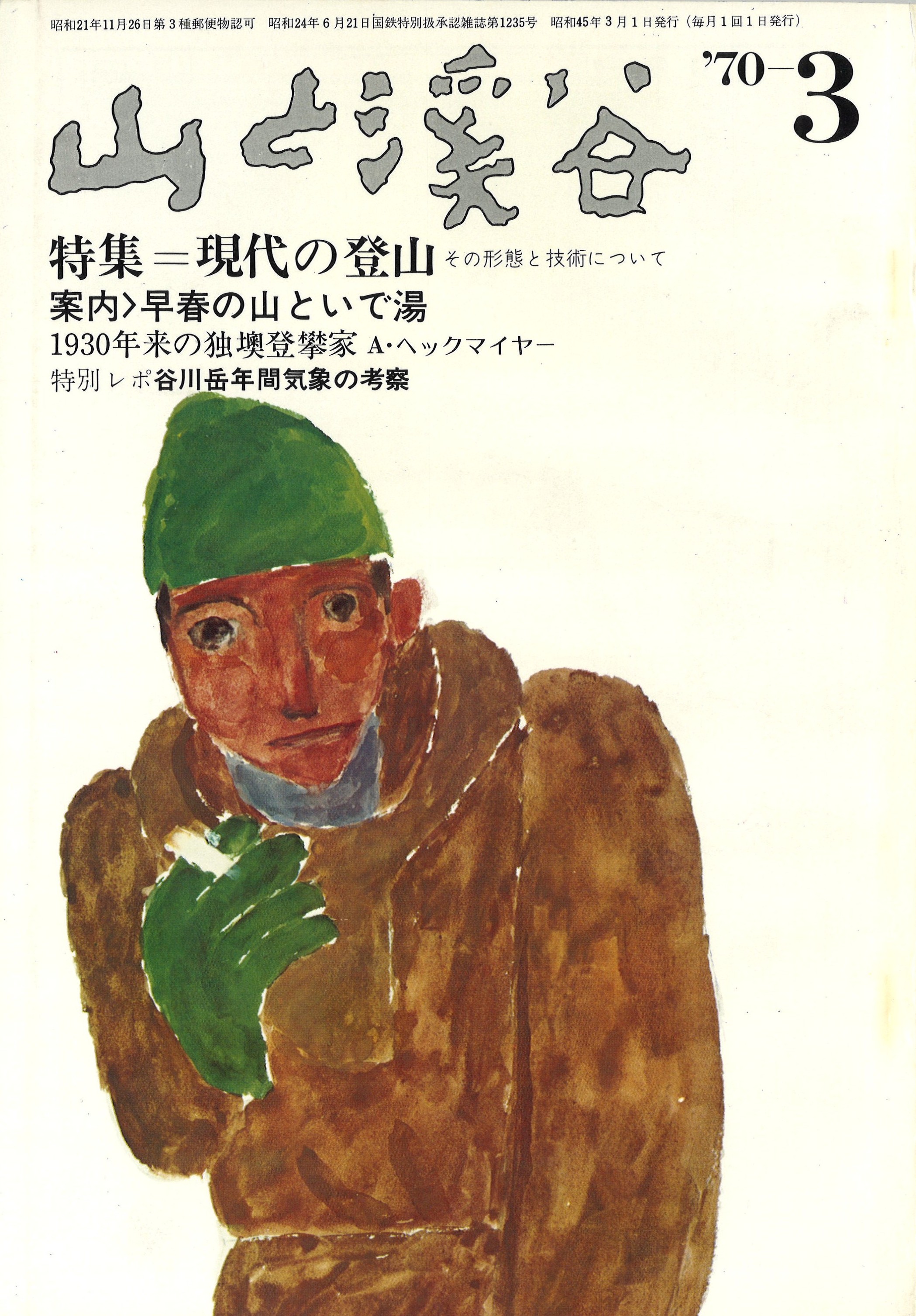

70年3月号『山と溪谷』にそれを予感した一文がすでに現われている。第二次RCC同人の山川淳氏による「新しい登山形式の流れ」である。ここで氏は「近づける範囲内の殆どすべての岩稜や岩壁が登りつくされつつある事実を肯定せざるをえない」と指摘し、「パイオニア・ワークとしての意義が消滅した時点でどのような登山形式が可能か」と、このころ流行り始めた欧州流の直登主義(ディレッティシマ)などを例に問いかけたのである。

「現代の登山」と題し、登山の新たな潮流を考察した

『山と溪谷』1970年3月号

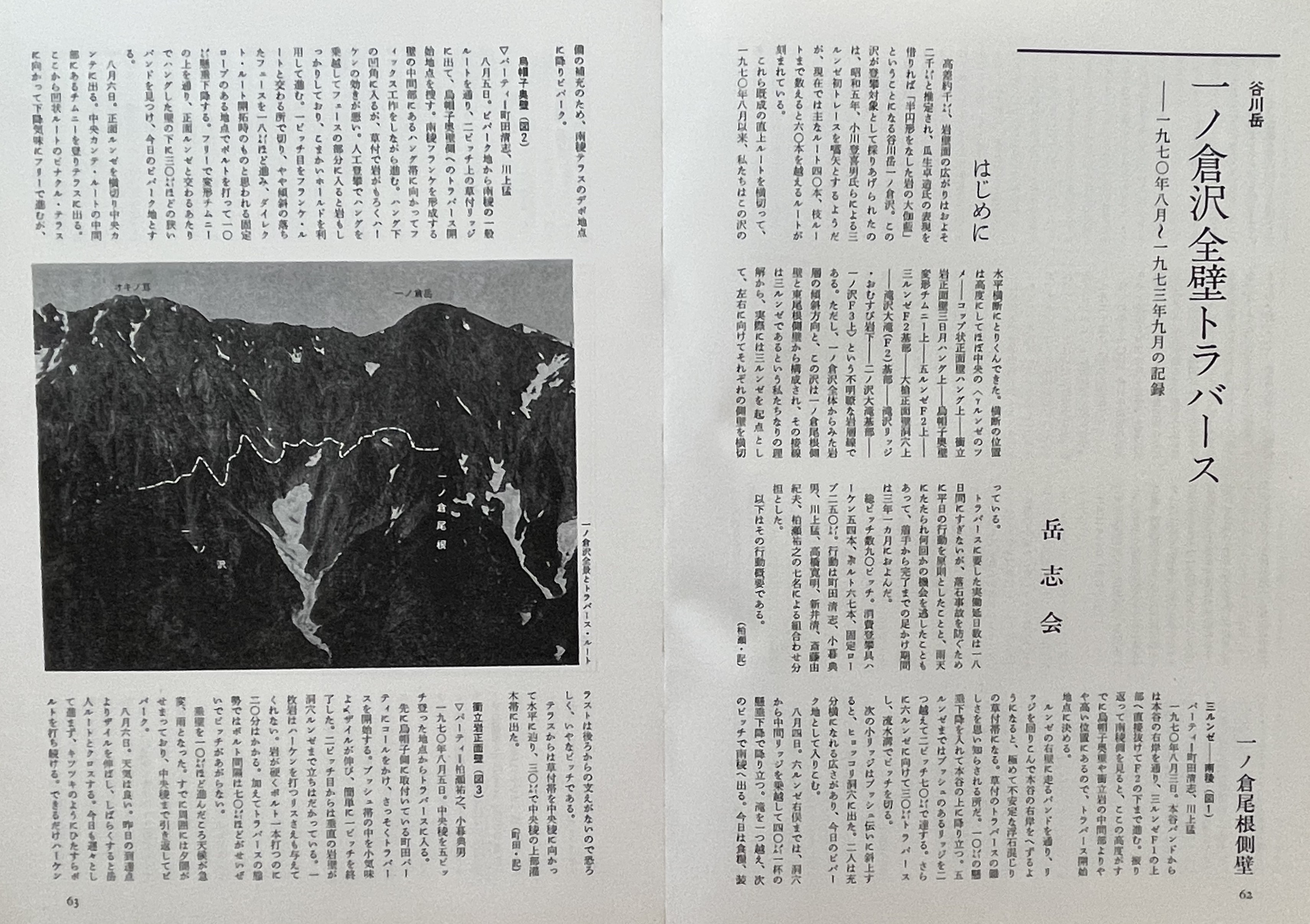

直登主義に並べて引いては叱られるかもしれないが、その問いかけと同じ年に、奇しくも私は一ノ倉沢全壁トラバースという“暴挙”に着手した。まさに登りつくされた観のあった幅2000mの岩壁を、岳志会の6人の仲間とともに、直上ならぬほぼ水平に横断しようと試みたのである。

構想そのものは数年前から抱いていて、そのための具体的な計画も前年までには作り上げていたが、落石事故を防ぐため登攀者の多い休日を避けて平日行動を原則としたことなどにより着手が遅れ、さらに完了までに3年(実働18日間)を要した。

この奇妙な登攀(?)は私たちのオリジナルと考えたが、じつはそれ以前にも同様のことは行なわれていた。後年ご本人から直接うかがったのだが、当時、東電山の会に所属されていた佐々木誉実氏が同じ一ノ倉沢の南側半分(滝沢側)を横切っているのである。

ルート開拓余地の事実上の消滅という時代状況だけでなく、一ノ倉沢が有する独特の個性――その形状、構造、岩層線、雰囲気など――に、もともと水平横断を招来させる誘因があったということなのだろうと思う。

『岩と雪』35号(1973年)に発表された「一ノ倉沢全壁トラバース」

『岩と雪』35号(1973年)に発表された「一ノ倉沢全壁トラバース」

以来私は、こうした山や岩壁、渓谷の個性といったものに直接コミットする山行をしばしば行なう。槍ヶ岳を螺旋状に登るといったバカバカしいことを試みたり(実際バカバカしさに途中で中止した)、一方、カナダのテンピークス山群で、ささやかながらもすばらしくクラシカルな登攀が実現できたりもした。

そして77年に再訪したカナダでフリークライミングと出会う。この頃にはわが国でも米国ヨセミテから輸入されたそれが萌芽していて、私自身まねごと程度には手を出していたが、かつては人工登攀だった山岳ルートを、まともに“手足だけで”登ったのはこれが初めてであった。

それまで国内の難ルートといわれるところを、極端にいえばアブミに乗ってほとんど岩肌に触れることなく登っていた身には、この経験は鮮烈だった。始終岩肌に触れていることはもちろん、岩の形状にしたがって体勢を変え用具を変え技術を変えて登っていかなくてはならない。そこにはそれこそ私の望む、その岩場、そのルートの個性が、否応なく赤裸々に立ち現われてくるのであった。

しかも、立ち現われた個性との触れ合いが濃厚であるほどクライミングはおもしろさを増す。つまり、フリークライミングとは、そうしたほうがより難しくなるからではなく、そうしたほうがよりおもしろくなるからだと、逆説的に実感したのであった。

かくして私はインタレスト(興味度)グレードなるものをでっち上げる。難易度に基づいたそれまでのルート評価に“おもしろさ”からの評価を加味したもので、結果的に、その後まもなくこの日本列島に本格的に上陸してくるフリークライミング旋風の、その先棒の一端を担ぐ巡り合わせになった。

もっとも、これは後に気づくのだが、担いだはいいが荷が勝ちすぎた。上陸してきた旋風は、私が考えるほど甘いものではなかった。私の期待と力量を超えてはるかに激しく鋭く、ぶっ飛んでいた。もちろん私はその旋風の中からこそこそと逃れるはめになる。

かしわせ・ゆうじ 1943年足利市生まれ。

10代前半から山登りを始める。活動範囲は尾根、沢、岩、氷雪を問わない。『岩と雪』ではさまざまな論考を、『山と溪谷』では軽やかな文体で山行記や随想を発表した。著書に『午後三時の山』『ヒト、山に登る』『山を遊びつくせ』など。現在も週2でボルダリングジムへ。

【参考】1970年代のできごと(昭和45年~昭和54年)

| 1970年 | 3月 | 大阪で日本万国博覧会開幕(~9月) | |

| よど号ハイジャック事件 | |||

| 5月 | 英ボニントン隊、アンナプルナⅠ峰南壁初登 | ||

| 日本山岳会隊の松浦輝夫、 植村直己ら、南東稜からエベレスト登頂 | |||

| 7月 | 西ドイツのヘルリヒコッファーら、ナンガ・パルバット南壁初登 | ||

| 8月 | 植村直己、マッキンリー単独登頂 (五大陸最高峰登頂達成) | ||

| 9月 | 岡山クライマースクラブ、黒部丸山南東壁直登ルート登攀 | ||

| 11月 | 三島由紀夫切腹自殺 | ||

| 1971年 | 1月 | 山学同志会の小西政継ら、冬季グランドジョラス北壁ウォーカー側稜登攀 | |

| G登攀クラブ、厳冬期の前穂屏風岩右岩壁直登ルート登攀 | |||

| 6月 | 小野健ら、北アルプス朝日岳~親不知に栂海新道を完成 | ||

| 7月 | 環境庁発足 | ||

| 今井通子、グランドジョラス北壁で三大北壁完登 | |||

| 10月 | 井上進ら、甲斐駒赤石沢奥壁赤蜘蛛ルートを登攀 | ||

| 1972年 | 2月 | 札幌冬季オリンピック開幕 | |

| 連合赤軍浅間山荘事件 | |||

| 3月 | 富士山で遭難多発、24人死亡 | ||

| 5月 | 沖縄返還 | ||

| 6月 | 日野厚真ら、谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁ディレッティシマ登攀 | ||

| 9月 | 日中共同声明調印(日中国交回復) | ||

| 1973年 | 2月 | ポーランドのザヴァダら、ノシャックに冬季初登頂 | |

| 9月 | 岳志会の柏瀬祐之ら、谷川岳一ノ倉沢全壁トラバース達成(70年~) | ||

| 10月 | 第四次中東戦争、石油危機へ | ||

| 1974年 | 3月 | 白馬大雪渓、鹿島槍周辺の雪崩により12人死亡 | |

| 5月 | 同人ユングフラウ中世古直子ら、マナスル登頂(女性初の8000m峰登頂) | ||

| 10月 | 『岩と雪』39号「ヨセミテの新しい波」掲載 | ||

| 1975年 | 4月 | ベトナム戦争終結 | |

| 5月 | 田部井淳子、エベレスト女性初登頂 | ||

| 8月 | メスナーとハーベラー、ガッシャブルムⅠ峰にアルパインスタイルで登頂 | ||

| 9月 | 英ボニントン隊、エベレスト南西壁初登頂 | ||

| 国内の岩場ゲレンデの一部でフリー化始まる | |||

| 1976年 | 5月 | 山学同志会の小西政継ら、ジャヌー北壁初登攀 | |

| 日本インド合同隊、ナンダデヴィ東峰~西峰を縦走 | |||

| 植村直己、犬ゾリで北極圏の単独横断に成功(74年12月~) | |||

| 6月 | 戸田直樹ら、チャンガバンに南西岩稜から初登頂 | ||

| 7月 | 大内尚樹ら、海谷・千丈ヶ岳南西壁左岩壁右方ルンゼを登攀 | ||

| 1977年 | 2月 | 長谷川恒男、冬季マッターホルン北壁を単独登攀 | |

| 8月 | 日本山岳協会の重廣恒夫ら、K2登頂 | ||

| 愛知学院大隊、ブロードピーク登頂 | |||

| 1978年 | 2月 | 長谷川恒男、冬季アイガー北壁を単独登攀 | |

| 5月 | メスナーとハーベラー、エベレスト無酸素登頂 | ||

| 8月 | メスナー、ナンガ・パルバット西壁を単独初登頂 | ||

| 10月 | 群馬岳連の田中成幸ら、ダウラギリⅠ峰に南東稜から初登頂 | ||

| 山本譲ら、奥鐘山西壁紫岳会ルートをフリー化 | |||

| 1979年 | 3月 | 長谷川恒男、冬季グランドジョラス北壁単独登攀(三大北壁冬季 単独登攀達成) |

|

| 10月 | カモシカ同人の高橋(今井)通子ら、ダウラギリⅡ・Ⅲ・Ⅴ峰を初縦走 |

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第4回【50年代② 第一次登山ブームのなかで】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第5回 【60年代① 大衆登山ブームがやってきた】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第6回 【60年代② 未踏ルートへの憧れ】