- アルパイン

- その他

山と溪谷アーカイブ⑨

【80年代 より高難度なルートへの渇望】

現代のアルピニズムを牽引したメスナーが偉業を達成した80年代。ひとつの時代が終焉しても、閉塞感を打破する次世代のまなざし。

山と溪谷アーカイブ⑨【80年代 より高難度なルートへの渇望】

文=船尾 修

「史上初めて8000m峰14座を全山登頂!」のニュースを聞いたのは、1986年10月。そのとき私は堤信夫さんらとともにキリマンジャロに新ルートを拓くためアフリカに滞在していた。狙っていたラインは、奇しくもニュースの主、ラインホルト・メスナーがソロで拓いた「ブリーチウォール」という大氷柱のすぐ近くだった。

将来はいつか自分も8000m峰をバリエーションから登攀したいという夢をもっていた私は、すべてを無酸素で成し遂げた彼の記録を素直にすごいと思った。と同時に、ひとつの時代が終わろうとしている寂しさも感じた。あらためてその後の登山界の動向を検証してみると、このときの感傷的な気分は正しかったと思える。

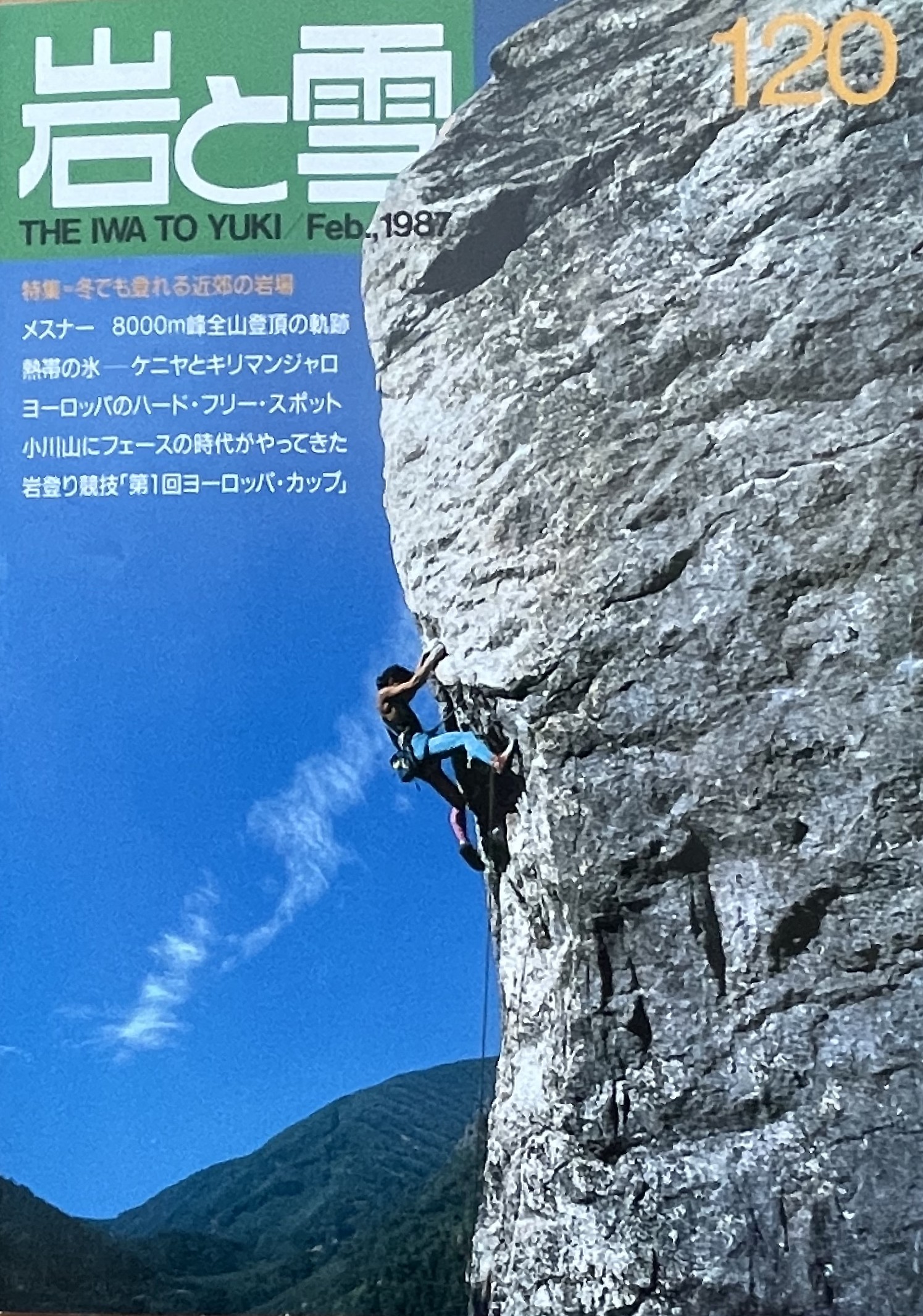

メスナーの8000m峰14座完登の足跡を報じた『岩と雪』120号(1987年2月)

メスナーの8000m峰14座完登の足跡を報じた『岩と雪』120号(1987年2月)

1975年からアルパインスタイルで8000m峰を攻略し始めたメスナーは、

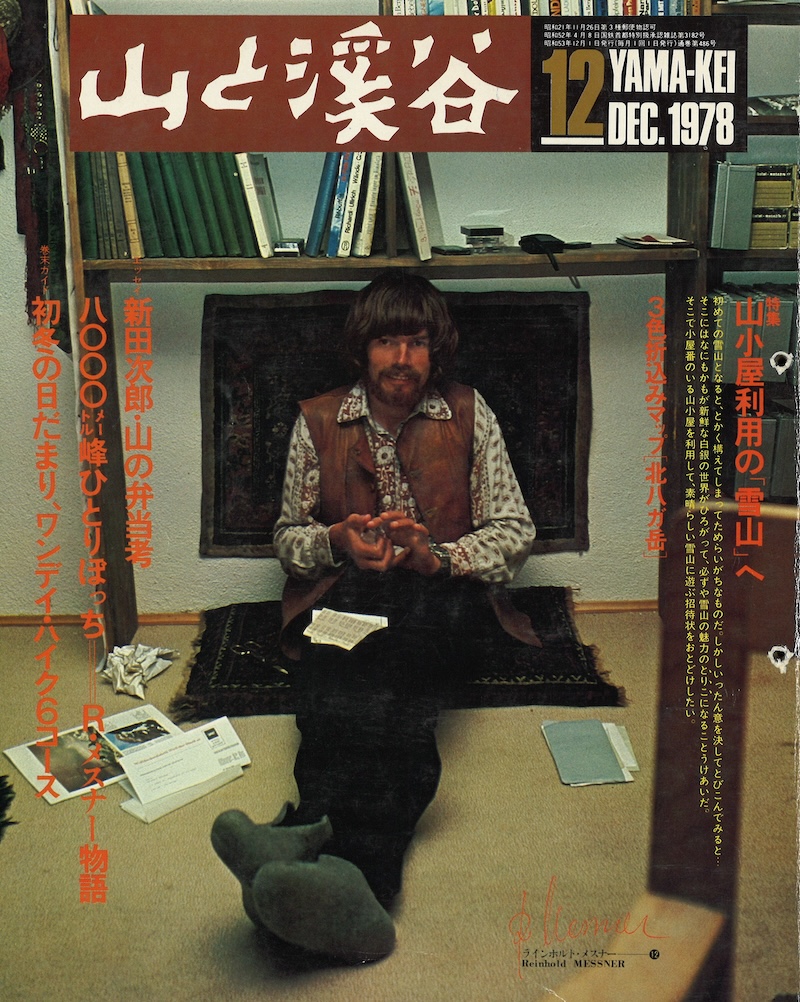

1978年、『山と溪谷』の年間の表紙に登場

まず、より高みをめざすという登山本来の目的が、あらかたの高峰が登りつくされてしまった結果、必然的に矮小化していく。たとえば現在〔2009年当時〕、8000m峰全山登頂を果たした登山家の数は18人だが、内容的にメスナーを超える人は出ていないことからもそれはわかる。内容よりも数というスタンプラリー的な風潮はヒマラヤの高峰にとどまらず、昨今の日本百名山ブームもその延長線上にある。そこには登山本来がもつ、より個人的で、より反抗的な匂いをみじんも嗅ぐことができない。

それでも、高峰に残された課題、バリエーションや冬季登攀という分野に活路を見いだす人たちが少なからず存在した。なかでも群馬岳連によるアンナプルナⅠ峰南壁冬季初登攀の記録は、その後の冬のエベレスト南壁やローツェ南壁への挑戦につながったことからも大変意味のあるものだったと思う。

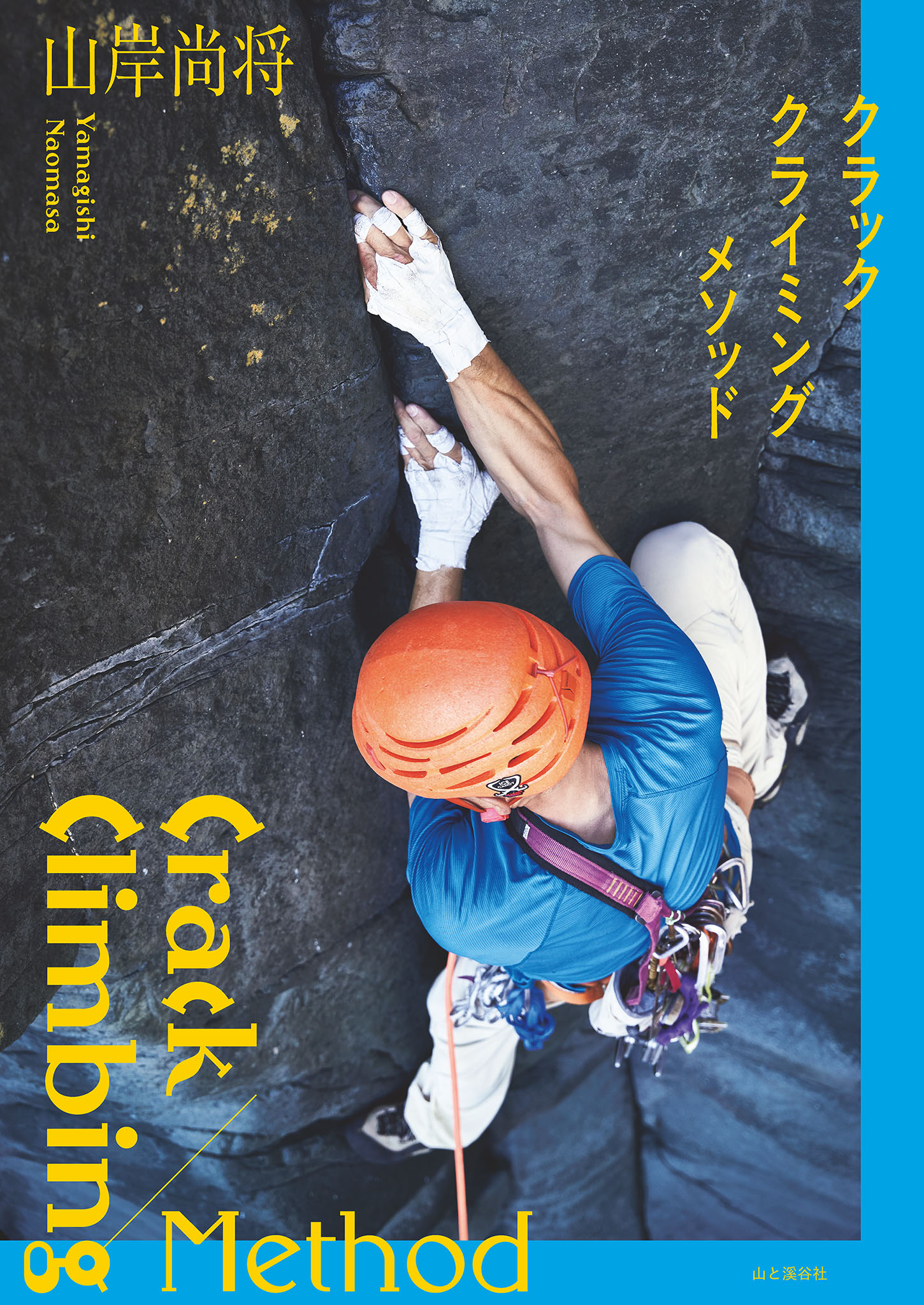

私自身はというと、そのころヨーロッパとヨセミテでのクライミングを経験し、「より高みへ」ではなく、「より困難へ」という登山界の変容に大いなる可能性を感じていた。実際、それまでは異端視されていたフリークライミングが急速に広まり始め、そのテクニックをアルパインクライミング(本ちゃん)に応用する動きが出てきた。明星山南壁や甲斐駒ヶ岳赤石沢奥壁などがその舞台となり、私もそれらのフリー化されたルートを、雲表倶楽部の藤原雅一をはじめとする仲間たちと毎週のように登りに行った。フリーの技術を磨かなければアルパインでは通用しない、という今では常識となっている認識も、日本ではこのころにようやく醸成されていったのである。

ヨセミテでクライミングバムとして暮らしていた鈴木英貴がグランド・イリュージョン(5.13bc)をレッドポイントし、ヨーロッパに滞在していた平山裕示〔ユージ〕がオランジュ・メカニク(8a)をオンサイトしたニュースは衝撃的だった。いったいフリークライミングのグレードはどこまで上がるのか。「より困難へ」という課題はクライマー自身の創意と工夫によってそれこそ無限に湧き出してくるのだ。クライマーたちは「より高みへ」という呪文からようやく解き放たれ、自分たちの意思で能動的に困難性を創出できることを学び、実践し始めたともいえるだろう。

その流れは当然、人工登攀(エイドクライミング)にも及ぶ。それまでの本ちゃんといえば、既成ルートに連打されたピトンやボルトを「積極的に」利用しながらの登攀を指した。ところが山野井泰史がエル・キャピタンのラーキングフィアを単独で成功したのをきっかけに、いわゆるアメリカンエイドの概念が爆発的に広まった。残置物には手を触れず、クライマー自身が支点を設置しながら登るこのスタイルは、日本国内の既成のアルパインルートの見直しにつながり、またいくつもの新ルートが生まれた。

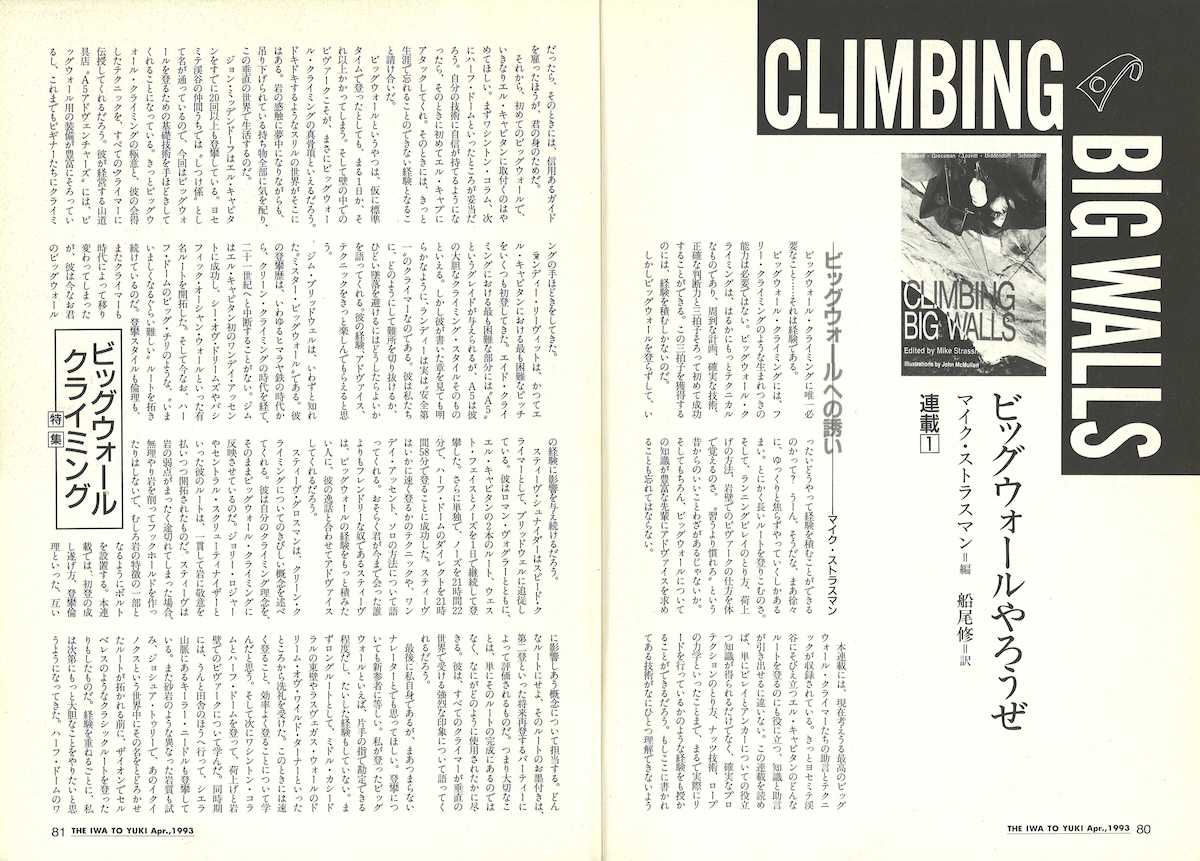

影響を大いに受けた私もエルキャプのザ・シールドを登攀した後、『山と溪谷』の兄弟誌である『岩と雪』でジム・ブリッドウェルらの書いた入門書を訳して「ビッグウォールやろうぜ」という連載をもち、アメリカンエイドの普及に関与することができたのは、今となってはよい思い出である。

「ビッグウォールやろうぜ」(全6回)は、

「ビッグウォールやろうぜ」(全6回)は、

アメリカンエイドA5の世界を紹介する『岩と雪』157号(1993年4月)で連載開始

ふなお・おさむ 1960年神戸生まれ。

80年代を過ごした20歳代は雲表倶楽部に所属、クライミング一色の日々を過ごした。時に『岩と雪』に翻訳記事を執筆する一方、ジェフ・ロウ著『アイス・ワールド』の翻訳監修なども手がけた。現在は写真家として活躍、写真集『満洲国の近代建築遺産』で土門拳賞受賞、『大インダス世界への旅』で梅棹忠夫・山と探検文学賞受賞。ほか著書多数。

【参考】1980年代のできごと(昭和55年~昭和64年/平成元年)

| 1980年 | 5月 | 戸田直樹、加藤泰平、谷川岳一倉沢コップ状岩壁をフリー化 | |

| 山学同志会隊、北壁からカンチェンジュンガに無酸素登頂 | |||

| 8月 | メスナー、チョモランマ北面グレートクーロワールから無酸素単独登頂 | ||

| 1981年 | 5月 | 北海道山岳連盟隊、ミニヤコンカで遭難、8人死亡 | |

| 6月 | 禿博信、ダウラギリ主峰に無酸素単独登頂 | ||

| 8月 | 早大の松浦輝夫ら、K2西稜登頂 | ||

| 10月 | イエティ同人の吉野寛ら、アンナプルナ南壁中央稜登頂 | ||

| 1982年 | 2月 | 市川山岳会の松田宏也、ミニヤコンカから奇跡の生還 | |

| 6月 | 池田功と南場亨祐、谷川岳一ノ倉沢衝立岩正面壁をフリー化(~8 月) | ||

| 8月 | 日本山岳協会隊、チョゴリ(K2)北稜を無酸素で初登頂 | ||

| 1983年 | 10月 | 山学同志会隊、イエティ同人隊、ほぼ同時にエベレスト無酸素登頂。帰途、吉野寛、禿博信が転落死 | |

| 1984年 | 2月 | 植村直己、マッキンリー冬季単独登頂後、行方不明に | |

| 7月 | クルティカとククチカ、ブロードピーク北峰~中央峰~主峰をアルパインスタイルで縦走 | ||

| メスナーら、ガッシャブルムⅡ峰~Ⅰ峰をアルパインスタイルで縦走 | |||

| 10月 | 小川山や城ヶ崎で5.12台のルート誕生 | ||

| 木本哲ら、エンジェルフォール左壁初登攀(~11月) | |||

| 11月 | 群馬岳連、アンナプルナ南壁の冬季登攀試登 | ||

| 1985年 | 5月 | 雲表倶楽部の藤原雅一ら、奥鐘山西壁前衛壁でフリー主体のルート開拓 | |

| 山学同志会の坂下直枝ら、クンブ合宿でアマダブラム西壁をアルパインスタイルで登攀 | |||

| 7月 | クルティカとシャウアー、ガッシャブルムⅣ峰西壁をアルパインスタイルで初登攀 | ||

| 8月 | 日航ジャンボ機、御巣鷹山に墜落 | ||

| 10月 | エベレスト登頂者、のべ200人突破 | ||

| 12月 | 山田昇と斎藤安平、厳冬期マナスル北東面からアルパインスタイルで登頂 | ||

| 1986年 | 10月 | メスナー、9月のマカルーに続き口ーツェ登頂し、8000m峰全14座登頂達成 | |

| 大岩純一、小川山マラ岩に5.13ルート「エクセレントパワー」開拓 | |||

| 1987年 | 5月 | グロヴァッツ来日、 小川山に「NINJA」(5.14a)を拓く | |

| 9月 | ククチカ、シシャパンマに登頂し8000m峰14座登頂を達成 | ||

| 穂高屏風岩一ルンゼを登攀中、上部スラブが崩壊、5人死亡 | |||

| アメリカ・イギリス・カナダ合同隊、エベレスト東壁の新ルートから登頂 | |||

| 12月 | 群馬岳連、アンナプルナ南壁の冬季登攀 | ||

| 1988年 | 6月 | 山野井泰史、バフィン島トール西壁単独登攀 | |

| 9月 | ボワヴァン、エベレスト頂上からパラパント飛行に成功 | ||

| 1989年 | 2月 | 山田昇、三枝照雄、小松幸三、マッキンリー登頂後、デナリパス付近で遭難 | |

| 5月 | UIAAがフリークライミングのコンペ、ワールドカップ7戦を開催(~11月) | ||

| 11月 | 平山ユージ、独ニュルンベルクのコンぺで海外初優勝 |

*本稿は、2009年『山と溪谷』掲載の記事を再構成しています。

関連リンク

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第1回【30年代『山と溪谷』誕生】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第2回【40年代 戦時下の登山メディア】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第3回【50年代① ヒマラヤ黄金時代とマナスル登頂】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第4回【50年代② 第一次登山ブームのなかで】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第5回 【60年代① 大衆登山ブームがやってきた】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」 第6回 【60年代② 未踏ルートへの憧れ】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」第7回 【70年代① 模索の時代】

- 連載「山と溪谷アーカイブ」第8回 【70年代② 教条主義を超えて】